小学校における情報モラル育成教材の開発

−学校インターネット教習所の取り組みから−

埼玉県熊谷市立籠原小学校 教諭 関根達郎(熊谷教育工学研究会) |

|

2、教材開発「学校インターネット教習所」

情報モラル育成カリキュラムをもとに、小学校中学年児童(インターネット導入段階児童)を対象に図書館レベルからインターネットレベルを橋渡しをする「学校インターネット教習所」を開発し、実践した。

(1)「学校インターネット教習所」設定の意図

今やほとんどのコンピュータはインターネットに接続している。インターネットの世界は学校内に留まらないで全世界に開かれたオープンな社会である。教室内での学習活動とは異なりやり直しが利かない世界と直結している。事前の慎重な試運転が必要である。

そこで、社会的な責任意識を持ってコンピュータを活用しようとする態度の育成や、インターネット社会での責任ある行動への自覚を持たせる方策として、社会的に認知されている「自動車教習所」における「免許」制度を模した方式をモデル化して導入してみることにした。

(2)学校インターネット教習所の特徴

[1]「総合的な学習の時間」に「インターネット教習所」と呼ぶ時間を設定する。

[2]講習つまり授業は、学科(テキスト)と実技(操作)で構成することにした。

[3]各時間の終了時には必ずテストを実施し、その場で合否が確認できるようにした。

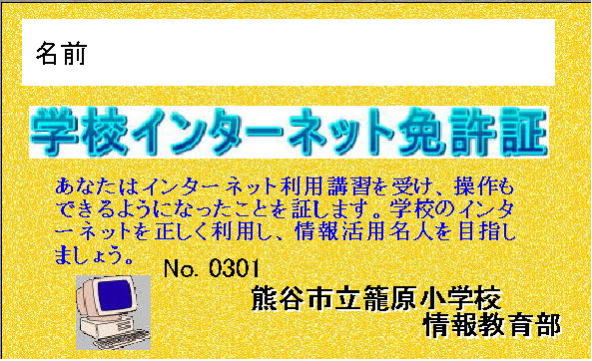

[4]学科1〜4、実技1〜4の講義を受け、計8回のテストに合格した者は責任ある資

格として「学校 インターネット免許証」が交付される。 |

一般に児童はコンピュータに強い好奇心を抱いている。とりわけインターネットへの関心はきわめて高い。ただ、物珍しさも手伝ってコンピュータを操作してみるの興味・関心が先行し、情報や情報手段を使う目的やその意図の吟味が疎かになったり、利用する際のマナーが悪くなったりする傾向がみられる。

今やほとんどのコンピュータはインターネットに接続している。インターネットの世界は学校内に留まらないで全世界に開かれたオープンな社会である。教室内での学習活動とは異なりやり直しが利かない世界と直結している。事前の慎重な試運転が必要である。

そこで、社会的な責任意識を持ってコンピュータを活用しようとする態度の育成や、インターネット社会での責任ある行動への自覚を持たせる方策として、社会的に認知されている「自動車教習所」における「免許」制度を模した方式をモデル化して導入してみることにした。

自動車の利用は便利だが、ちょっ誤ると大変な危険をもたらすこと、確かな技術を身につけ交通ルールを守らければならないといった規範意識としての意識の昂揚にも役立つと考えたからである。実施対象は学年は3年生全員(128名)で、実施要領の概要は以下の通りである。

(1)児童の興味・関心を責任意識に転化させるため、「総合的な学習の時間」ではあるが、特別に「インターネット教習所」と呼ぶ時間を設定した。一定の講習(学科と実技)で学習を重ね各テストに合格すると「免許証」が交付される仕組みである。

(2)講習つまり授業は、学科(情報教養)と実技(情報技術)で構成することにした。両者の統合を図るため学科と実技を交互に実施する展開にした。それぞれ4時間配当、合計8時間で講習は終了する。

(3)学科は通常の授業方式であるが、全員(128名)を対象に視聴覚的方法(パソコンの画面の提示など)を駆使して進める。

実技は学習した学科内容との関連を持たせながら各クラス単位でパソコン操作を中心に提示された課題に対して挑戦する方式で実習する。

(4)各時間の終了時には必ずテストを実施し、その場で合否が確認できるようにした。当然追試験を受けることもできる。試験に合格しなければ次のステップには進めない。責任を伴う資格であることへの意識を持たせるためである。

(5)学科1〜4、実技1〜4の講義を受け、計8回のテストに合格した者は責任ある資格として「学校インターネット免許証」が交付される。

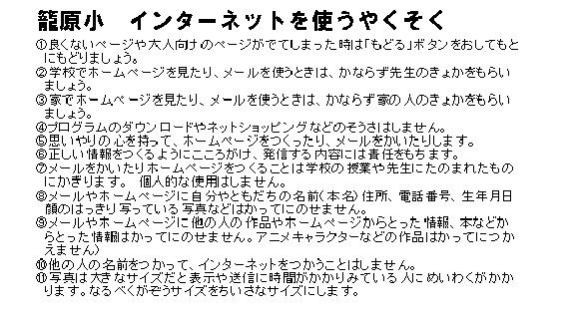

表面には各自の名前をゴム印でいれた。裏面には本校児童用ガイドラインを記載してラミネート加工して配布する。

|

|

|