4. 実施結果

当ソフトを使用して大学生を対象にイベントを開催した.以下に実施した結果について述べる.

4.1. 行ったイベント

群馬大学工学部情報工学科の2年および3年生を対象に,イベントを告知し,希望者を募ってイベントを2回行った.それぞれの期日および参加者人数は以下の通りである.

- 2008 年6 月20 日「アルゴリズムを考えよう」 参加者:大学3 年生34 人 (9 チーム)

- 2009 年1 月30 日「アルゴリズムを考えよう」 参加者:大学2 年生65 人 (19 チーム)

イベントの基本的な流れは以下の通りである.

※当日使用したデモアニメはこちら

- デモアニメ鑑賞

- ルール説明

- 練習プレイ

- チーム対抗戦

- アンケート回答

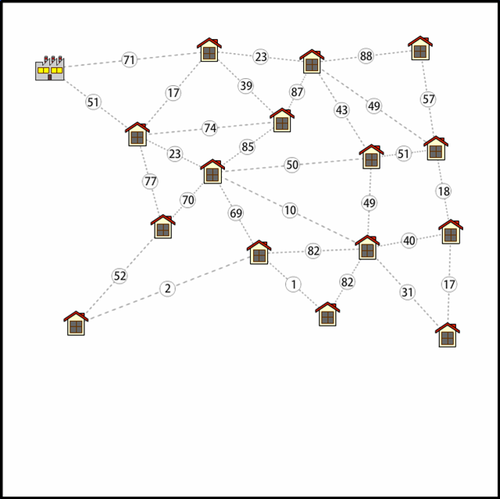

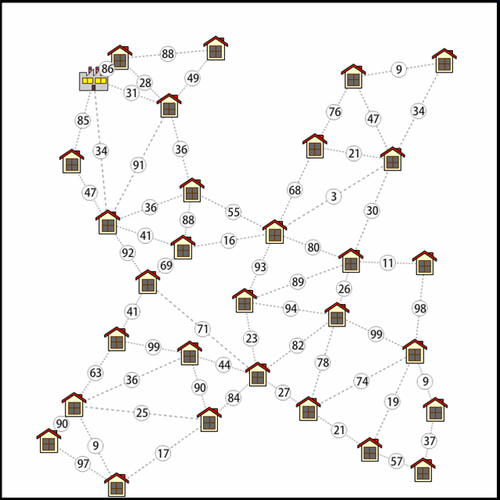

事前に参加者は3~5人のチームを組み,ルール説明後の練習プレイを通してゲームに慣れる.チーム対抗戦では各チーム毎に同じ問題に挑戦し,解けるまでの時間を計った.各イベントで対抗戦時に使用した問題は下図の2つの問題である.

|

| 問題1(家の数:16,電線の最大数:29) |

|---|

|

| 問題2(家の数:30,電線の最大数:56) |

4.2. アンケート集計結果

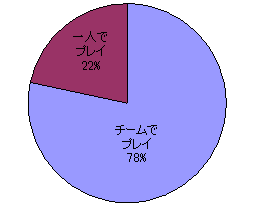

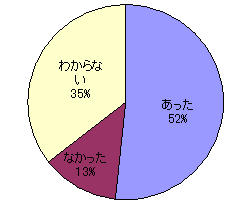

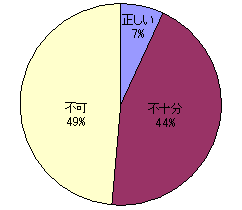

イベントの最後でアンケートを取ることで参加者の取り組み具合とアルゴリズムの理解度,およびソフトに対する感想を調査した.回答者は合計109人である (3年生34人,2年生65人).グラフ1は,ソフトをチームでプレイするのと1人でプレイするのとどちらが楽しいかの回答をグラフにしたものである.グラフ2はソフトを使用してアルゴリズムを理解することへの効果があったかどうかの回答をグラフにしたものである.各参加者に自分が考えた解法アルゴリズムを説明 (アンケートに記述) してもらったが,グラフ3はその解法アルゴリズムをチェックし,正解率をグラフにしたものである.

|

| グラフ1: 楽しいと思うプレイの形式 |

|---|

|  |

| グラフ2: アルゴリズム理解へ の効果があったか | グラフ3: 考えついた アルゴリズムの正しさ |

|---|

4.2.1. プレイの形式について

グラフ1を見て分かるように,このソフトを1人でプレイすることよりも,チームでまとまってプレイすることの方が学生の支持を得ていると言える.

したがって,当初の期待通り,一人用のゲームソフトよりも多人数参加型のゲームソフトのほうが利用者の興味をひくことに効果があると確認できたと言える.

4.2.2. アルゴリズム理解への効果について

グラフ2を見る限り,半分以上の学生はこのソフトを使用することによってアルゴリズム理解への効果があったと回答しているが,実際に正しいアルゴリズムを考え付いた学生はわずか一割にも満たないことがグラフ3を見て確認できる.

このことから,このソフトはアルゴリズムを正しく理解させることに効果があるとは認められない.多くの学生により確実に理解させるため,問題を一から考えさせるだけでなく,アルゴリズムを考え付くためのヒントや誘導を組み込んだ内容にしたほうがよいのではないかと考えている.