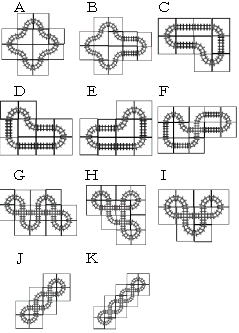

1 学習主題 せ ん ろ づ く り 2 学習目標 線路のつなぎ方のルールに従い,いろいろな線路の模様をコンピュータやカードで作り,その利用の便利さに関心をもつとともに,似ている点や違う点を見比べることができる。 3 コンピュータ活用の意図 子どもが,コンピュータの画面上での図形を一定のルールに従って構成していく操作を通じて,ルールを見通す力を伸ばすことにコンピュータ利用の主な目的がある。 具体的には,次の4点のコンピュータ活用の利点を考えている。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このページのトップにもどる |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4 学習の展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 つまずきに対する手立て(評価場面) 評1 作れない子には,線路の一部を消してあげたり,カードを差しかえたりするなどの助言をする。 評2 考えがでない場合は,比べる観点を助言する。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| このページのトップにもどる |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||