読みから探すデジタル漢字辞典小学2年用の開発

田中敦夫 (神戸市立東舞子小学校)

要約

LD児や軽度の知的発達遅滞児が漢字を習得する場面では、いくつかの課題に困難を示すことがある。その一つが、漢字の熟語などを作る際の穴埋め課題である。児童は答えがわからないとき、教科書を調べたり、ドリルで学習したページを探したり、漢字辞典や漢字の表で調べたりする方法をとるというのが一般的だが、LD児や軽度の知的発達遅滞児の場合、そうした方法で調べることができない児童が多い。それは自分で調べて答えを見つけていくという学習の仕方や習慣が身についていないからという理由が考えられる。

そこで本研究では、LD児や軽度の知的発達遅滞児が意欲を持って漢字学習に取り組めることをねらって、簡単に漢字を調べることができるよう、目次を工夫した、デジタル漢字辞典のソフト開発を行うことにした。

1.開発ソフト名:読みからわかるかん字じてん2年生

2.はじめに

LD児や軽度の知的発達遅滞児が漢字を習得する場面では、いくつかの課題に困難を示すことがある。その一つが、漢字の熟語などを作る際の穴埋め課題である。児童は答えがわからないとき、教科書を調べたり、ドリルで学習したページを探したり、漢字辞典や漢字の表で調べたりする方法をとるというのが一般的だが、LD児や軽度の知的発達遅滞児の場合、そうした方法で調べることができない児童が多い。それは自分で調べて答えを見つけていくという学習の仕方や習慣が身についていないからという理由が考えられる。

LD児や軽度の知的発達遅滞児に、調べ方や習慣を身につけさせていくには、調べることに対する抵抗をできるだけ少なくする必要がある。教科書は、巻末に新出・既習漢字の一覧表が掲載されていることが多いが、単元ごとに並べられていたり、音読みの五十音順に並べられていたり、音読みを知らなければ見つけ出すことができない漢字もあり、LD児や軽度の知的発達遅滞児にとっては、複雑で調べにくい資料ということができる。また、文字が小さく、多くの中から探すのは相当な集中力が必要で、集中力に問題のある児童の多い障害児学級の子どもには教材として適さない。市販の漢字辞典は、目次の部分で漢字そのものを使っているものが多く、穴埋め問題を解くことに適しているとは言えない。ポスター型の漢字一覧表も多くの漢字の中から探さなくてはならず穴埋め問題を解くことに適さない。パソコンで使う市販のデジタル漢字辞典も、多くは画面に表示された多くの漢字の中から探すようになっていたり、また読みから探すようになっていても、途中から「該当の漢字はどれですか?」というように複数の漢字から探すように切り替わり、最後まで読みから探せるようになってはいないことが多い。

以上のように、子どもたちの身の回りにある漢字の資料は、LD児や軽度の知的発達遅滞児にとって抵抗の大きいものか課題解決のために適さないものが多いということができる。そこで本研究では、LD児や軽度の知的発達遅滞児が意欲を持って漢字学習に取り組むことができるようになることをねらって、簡単に漢字を調べることができるよう、目次を工夫した、デジタル漢字辞典のソフト開発を行うことにした。

3.開発ソフトの概要

開発したソフトは、マクロメディア社のフラッシュで制作した。

当ソフトの大まかな特徴は以下の通りである。

- 小学2年生の漢字160字を読みから調べられるようにした辞典である。

- 同じ読みがあるときは、読みの例をあげてどの読みに当たるか参照できるようにした。

- 複数の読みがある漢字については、それぞれの読みごとにページを作った。

- 漢字の説明ページには、空中に指で筆順を書いて練習できるように、かけ声入りの筆順アニメーションを用意した。

- チャレンジコーナーに漢字教材をいくつか用意した。

3.1 漢字辞典

1)トップ画面

子どもの興味を惹き、また取りかかりやすいデザインのスタート画面にした。スタートボタンを押すとロケットが飛び上がり、五十音のメニュー画面に切り替わる。

|

|

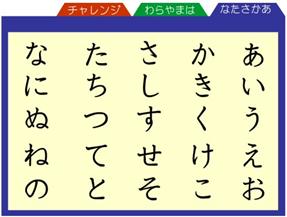

2)五十音のメニュー画面

五十音のページから目的の漢字の読みを探す。選択した文字がはっきりするように、文字の上にマウスを重ねると反転し、クリックすると色が変わるようになっている。また、文字をクリックすると読みの目次画面に切り替わる。 |

|

3)読みの目次画面

同じ読みの漢字や音読みの漢字などは、読みだけではどの漢字か判断できにくいので、使い方の例を参考にあげて探すことができるようにした。青い枠の読みの下の例がそれである。青い枠の読みをクリックすると、漢字の説明ページに飛ぶ。 |

|

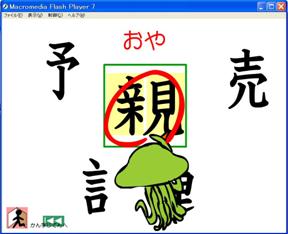

4)漢字の説明ページ

基本的には、一ページに一つの読みしか取り上げなかった。つまり右の図で言えば、「北」には「きた」と「ほく」という読み方があるのだが、それぞれ別の読みのページを作ったのである。右の図は、「きた」という読み方のページである。「ほく」という読み方のページは五十音の「ほ」からたどっていったところに存在している。このような作りにしたのは、五十音から探すという本ソフトの基本的方針のためである。「き」から探せば、「き」の読みのページが表示され、「ほ」から探せば「ほ」のページが表示されるという、児童が混乱しないようにした配慮の結果である。 矢印ボタンをクリックすると、筆順アニメーションが「一、二、三…」と子どもの元気なかけ声に合わせてスタートする。かけ声は、空中に筆順通り書く練習をしたり、注意を引くのに効果があると思われる。 イラストは、芸術大学の学生の手作りオリジナルイラストである。 |

|

3.2 チャレンジコーナー

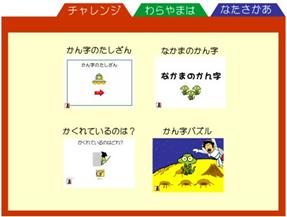

1)メニュー画面 本開発には、「かん字パズル」「なかまのかん字」「かくれているのは?」「かん字のたしざん」の4つの教材を用意した。メニュー画面は次のようになる |

|

2)かん字パズル 分割された漢字の部品を、ドラッグして正しくくっつけ合わせて漢字を作る教材である。宇宙人が問題を出し、正しく答えると採点してくれる。問題は全部で9問ある。わからない漢字に出会ったときは、出口のマークのボタンを押せば、漢字辞典にもどり、漢字を調べることができるようになっている。 |

|

3)なかまのかん字 絵に合う漢字を選びドラッグして答える教材である。正解すると、○がついていく。「家族」「天気」「方角」「季節」「動物」などの問題画面が用意されている。 |

|

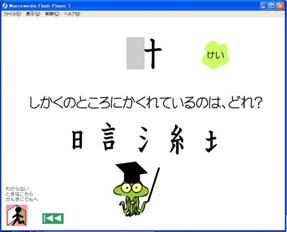

4)かくれているのはどれ? 漢字の一部がかくされて見えないようになっている教材。クリックして答える。これも正解すると○がつけられ、次の問題に移る。わからないときは、ヒントに読みが表示され漢字辞典で調べることができる。 |

|

5)かん字のたしざん 漢字の部品をたし合わせて答える教材。答えは、画面のホワイトボードのところに鉛筆マウスをドラッグさせて書く。この教材もわからなければ、ヒントで読みが表示され、漢字辞典で調べることができる。 |

|

4.開発ソフトの有効性

1)検証方法

小2の漢字を日頃学習しているダウン症の4年生児童に、漢字ミニテストを実施し、わからない漢字があれば、本開発ソフトで調べるという学習活動を繰り返し行い、新しい漢字が身に付いていくか調査した。漢字ミニテストは、漢字の穴埋め課題で、№1から№10まである。問題数は、テストごとに異なり、6問から9問である。従って正答数ではテストごとの比較ができないので、調査は誤答数を比較して行うことにした。テストは、一日1〜3枚行い、全問正解しなければ、開発ソフトで調べて正しい答えを書き、翌日再テストするという形で行った。

2)検証の結果

№3, 4, 5, 7, 9では、回を追うごとに誤答が減っている。また、№3, 4, 5, 9は、全問正解できるに至っている。№4, 5, 7, 8に誤答が多く、対象児にとって難しい漢字が多かった課題と推察されるが、そのうち№4, 5の2つは全問正解に至っている。№2, 10など何度しても成績が変わらないのもあるが、全体から見ると、成績がよくなった漢字テストが多いといえる。テストは34回行われ、穴埋め課題をいやがらずにこれだけの回数、取り組めたところが、この開発ソフトを利用した学習の大きな有効性を推察できる。

図:漢字辞典を利用した漢字テストの結果

参考資料

開発ソフトの公開URL

参考文献

- LD児の漢字学習とその支援, 小池敏英・雲井未歓・渡邉健治・上野一彦編著, 北大路書房, 2002

- LD児のためのひらがな・漢字支援, 小池敏英・雲井未歓・窪島務編著, あいり出版, 2003

- 石井方式 漢字の覚え方, 石井勲著, 学燈社, 1992

- 石井式漢字教育革命, 石井勲著, グリーンアロー出版社, 1995

- コンピュータを使った言葉の授業 障害児教育での実践事例, 特殊教育におけるコンピュータ利用協議会代表 曽根秀樹編著, 田研出版, 2003

- 心身障害学級養護学校用「こくご」学習指導の展開, 江口季好編著, 同成社, 2003