�u�q�ǂ��̏�p�\�͂��琬���邽�߂̋������C�J���L�������쐬�ƍl�@�v

�@�@�@�@�@�@�����@���O�A��@�a���A�X�@�쐢�q�A�J�{�@�N�@���@�P�P��

|

�@����܂ōs���Ă����u���v�̋������C�́AIT�@�푀��̌��C�Ǝ��H����̏Љ��g�ݍ��킹�邾���ŁA��̓I�ȏ�p�\�͂̈琬�̃v���Z�X���w�Ԃ��Ƃ�IT���p�̎��ƃC���[�W�����������Ƃ���������B�����ŁA�������C�ɂ����āA�u�f�W�^���R���e���c�����p�����w���Ă��쐬���͋[���Ƃ��s���v�Ƃ�����p�̗����g�ݍ����C�J���L���������쐬���A��p�\�͈琬�̃v���Z�X��̓��������B���̌�A���C�Q���҂ɃA���P�[�g�����{���A�l�@���������B���̃J���L�������̓����́A�ȉ��̂T�_�ł���B

�@�i�P�j���[�N�V���b�v�^���K�̉^�p�����݂₷�����邽�߁A�u���C�̗���v�����Ƃ��āA���C�S�̂̊T�v���������B�@

�@�i�Q�j���ƃX�L���̌���ɂ��Ȃ���u�u�t�i���t�j�̖����v���u���C�̗���v�ɍ��킹�āA���L�����B

�@�i�R�j�����̗l�q���킩��悤�ɁA��p�\�͈琬�̈琬�����ʂ�IT���p�ł킩��₷���������ʂ��������B

�@�i�S�j�u�t�⌤�C�̊�������ꍇ�ɖ𗧂悤�Ɂu���C�̃|�C���g�v�⎖��Љ�́u�����v������B

�@�i�T�j�ړI���킩��₷���悤�ɁA��p�\�͂̃v���Z�X���܂u���C�J���L�������v��}�������B

�@���C�J���L��������}�������邱�ƂŁA���C����^�c�����ł̃|�C���g�𖾂炩�ɂ����B

�@�܂��A���H��ʂ��Č��������ʁA���̂悤�Ȃ��Ƃ��킩�����B

�@�i�P�j�f�W�^���R���e���c�����p�������Ƃ̃C���[�W���������邱�Ƃ��ł����B

�@�@�@�@�@�i�{�J���L�����������Ƃ̃��f���ƂȂ�B�j

�@�i�Q�j���C�Q���҂̈ӗ~�E�\�͂�L�����Ƃ��ł����B

�@�i�R�j�w�K���ʁi��p�\�͂��܂ށj�����コ�����@��`���邱�Ƃ��ł����B

�@�i�S�j��p�̈琬�v���Z�X��̊������邱�Ƃ��ł����B

�@���̌��C�J���L�������̗L�����́A�{���������o�[�̈�l�ł��鋳�@�i���E�o���P�Q�N�j���J���L�����������ɂ��Č��C�����{���ǍD�Ȑ��ʂ��グ�Ă��邱�Ƃ�����킩��B���Ƀ��[�N�V���b�v�^�i�͋[���Ƃ��܂ށj�̉��K�����C���ɂ���A���Ɏ��ƃX�L���̌�����܂ށA��O��IT���p�̎��ƃC���[�W���`��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����J���L�������́A��p�\�͈琬�̂��߂̌��C���w�Z���O�ŁA�s�����Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��킩�����B���݁A���C�Q���҂ւ̌��C��̎��H�x�����s�����Ƃ̕K�v���������A�ł���Ƃ��납��A�t�^�[�P�A���s���Ă���B�܂��A�������������C��ւ̎Q����������猻��̌�����B���ݕ��s���Č�����i�߂Ă���A�u�Z�����Z�����v�u�������IT���p�̃��x�����������v�u��p�\�͂��ǂ̂悤�ɂ��邩�킩��Ȃ��v�u���Ƃł̊��p���@���킩��Ȃ��v�u���p�̃����b�g�������Ȃ��v�Ȃǂ̗��R�ŎQ�����Ȃ����E���ɑ��Ă̌��C�J���L���������������Ă��������B��������t�́u��p�\�͂̈琬�v���Z�X��̓����邽�߂̌��C�v��[�߂錤�C�J���L�����������E���H���Ă��������B

�@�O�d������ψ�����nj��C���쌤�C�x�����@�����������C�厖�@�����@���O

�@�O�d���ɐ��s���䉒���w�Z�@���@�@��@�a��

�@�O�d������s���������w�Z�@���@�@�X�@�쐢�q

�@�O�d���T�R�s���猤�����@�������C���@�@�J�{�@�N

�@����܂ł́u���v�̋������C�́A�@�푀��̌��C�Ǝ��H����̏Љ��g�ݍ��킹�邾���ŁA��p�\�͂̈琬��}�邽�߂̎��Ƃ̑g�ݗ��Ă�h�s�����p�������Ƃ��s�����ƍl���鏉�S�҂ɂƂ��ẮA��̓I�Ȏ��ƃC���[�W�����������Ƃ���������B�����āA�����P�T�N�x�ȑO�ɂ́A��y�Ɏ��ƂɊ��p�ł���f�W�^���R���e���c�����Ȃ������B���̗��R�Ƃ��āA���ɁA��p�\�͂̈琬�̒��ő�ɂ��Ă���A�w�K�҂�����l���E���f���A�ӌ����܂Ƃ߁A������ӎ����ē`�B���邱�Ƃ��ł����A�̃v���Z�X���w����悤�Ȃ��̂��Ȃ��������߂ł���B���̂��ߋ��t��u�t���g�������̑̌����Ȃ���w�ԃJ���L���������K�v�ł���ƍl�����B���ɁA���Ȃ̒��ł킩�邱�Ƃ����ɒu����IT���p���ϋɓI�ɍs���Ă��Ȃ����Ƃł���B���ł��A�w�Z����Ńf�W�^���R���e���c�����p�������Ƃ����܂���{����Ă��Ȃ��B�Ⴆ�AIT���p�̂��߂̋@��̐������i�Ƃ��Ă��A�@��̊��p�ƘA���������Ɨ͂����߂����p�\�͂����߂��肷�錤�C���s���Ă��Ȃ��悤�ł́A�q�ǂ������́u�w�сv��[�߂���Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂��߁AIT�@��Ǝ��Ɓi���C�S���҂̏ꍇ�͌��C�j�������N���������C���K�v�ł���ƍl�����B

�@�{�_���ł́A�u�f�W�^���R���e���c�����p�����w���Ă��쐬���͋[���Ƃ��s���v�Ƃ�����p�̗����g�ݍ����C�J���L�������쐬�����A��p�\�͈琬�̃v���Z�X��̓��������B���̌�A���C�Q���҂ɃA���P�[�g�����{���A�l�@�������Ă������B

�������O���[�v�ł́A�����P�T�N�x�ɕ����Ȋw�Ȃ̋����L�����i���f�����ƂƋ���p�R���e���c�̊��p�^���x�����ƂɎQ�������Ǝ��H�w���Ă��쐬���A����Ɋ�Â��A���Ƌy�ь��C����s�����B���̃v���Z�X���L�^�E���́E�������B

�@�����P�U�N�x����́A�Q���N�v��ŁA���܂Ńf�W�^���R���e���c�����ƂɊ��p���Ă��Ȃ�����������ΏۂƂ��A�w���Ăƃf�W�^���R���e���c��g�ݍ��킹���w�K�p�b�P�[�W���������C�J���L�������Ɏ����ꂽ�B�����ĕ����P�V�N�x�́A�����N�h�����̉��uIT�����p�����w���̌��ʓ��̒����v������ł̒��������ƕ����P�V�N�x�����L�����i���f�����Ɓi���y�j���������s���Ă���B�����̐��ʂ�Web��Ō��J���A���L���͂����Ă����B

�@�@�@�ihttp://d-tano.axisz.jp/�j

���{�����ł̋�̓I�ȖڕW��

�@���C�J���L�������̊�Ƃ��āA�u�f�W�^���R���e���c�����p�����w���Ă̍쐬��͋[���ƁA�Ƃ�����A�̏��̊��p�v���Z�X��g�ݍ����C�̃J���L�������쐬�v�����C�̋�̓I�ȖڕW�Ƃ���B���ɁA���C���s����ő�ȗv�f�Ƃ��āA�ȉ��̊������d�������B

(1) ���C�Q���҂��A���C��ʂ��āA���Ƃɂ�����O���[�v�����̌��C�̗���i�\���j��[�N�V���b�v�^��͋[���Ƃ�g�ݍ��킹�����K���@�ɂ��đ̓��ł���B

(2)�u�u�t�i���t�j�̖����v����̓I�ɋL�q�������߁A���C�Q���҂����C�̎��H����w�j�ɂł���B

(3) ���C�Q���҂��u�t�̗���ɂȂ�Ƃ��A���C�ɎQ�����鋳�E���i�q�ǂ����j�Ɍ��C�i���Ɓj��i�߂Ă�����ŁA�R�~���j�P�[�V�����̃c�[���Ƃ��Ă�IT�@��̗��p�A�v�l�����������邽�߂�IT�@��̗��p�ɂ��đ̓��ł���B

(4) ���C�Q���҂����C���āi�w���č쐬�j��͋[���C��i���Ɓj��ʂ��ăf�W�^���R���e���c�𗘗p�������Ƃ̃C���[�W���̓��ł���B

�@�P�@�����̏��w���͂����コ���邽�߂̌��C��̎��H

���[�N�V���b�v�`���𑽗p�������K��̂̋������C�J���L���������쐬���{�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�\�P�@���{������Ȍ��C��z

|

�g�P�U�N�x

|

�U��

|

�Ɨ��s���@�l�������C�Z���^�[�ɂ�����uIT�����p�����w���҂̊g�[�̂��߂̎w���҂̗{����ړI�Ƃ������C�v�i�S���w���厖���j�́u�Z�����C�Ă̐i�ߕ��y�э쐬�FIT���p����̊w�K�̐i�ߕ��v�̌��C

|

|

�X��

|

���C�ߋE�u���b�N�ɂ�����uIT�����p�����w���҂̊g�[�̂��߂̎w���҂̗{����ړI�Ƃ������C�v�i���E�����w�Z���@���j�́u��p�\�͂��琬���邽�߂̎w���č쐬�F���̊w�K�̐i�ߕ��v�̌��C

|

|

�P�O

��

|

���C�ߋE�u���b�N�ɂ�����P�O���uIT�����p�����w���҂̊g�[�̂��߂̎w���҂̗{����ړI�Ƃ������C�v�i���w�Z���@���j�́u��p�\�͂��琬���邽�߂̎w���č쐬�F���̊w�K�̐i�ߕ��v�̌��C

|

|

�P�Q��

|

�k���E�M�z�u���b�N�ɂ�����uIT�����p�����w���҂̊g�[�̂��߂̎w���҂̗{����ړI�Ƃ������C�v�i���w�Z���@���j�́uIT���p�Ə�p�\�͂��琬���邽�߂̎w���č쐬�F���̊w�K�̐i�ߕ��v�̌��C

|

|

H�P�V�N�x

|

�U��

|

���������C�Z���^�[�ɂ�����uIT�����p�����w���҂̊g�[�̂��߂̎w���҂̗{����ړI�Ƃ������C�v�i�S���w���厖���Ώہj�́uIT���p�Ə�p�\�͂��琬���邽�߂̌��C�č쐬�F���̊w�K�̐i�ߕ��v�̌��C

|

|

�W��

|

���C�ߋE�u���b�N�ɂ�����uIT�����p�����w���҂̊g�[�̂��߂̎w���҂̗{����ړI�Ƃ������C�v�i���w�Z���@�j�́u���̊w�K�̐i�ߕ��v�̌��C

|

|

�l���s����Z���^�[�ɂ�����uIT���p�Ə�p�\�͂��琬����F�w�K�̐i�ߕ��|�킭�킭�ǂ��ǂ��v���[���w���|�v�̌��C

|

|

�P�P��

|

���C�ߋE�u���b�N�ɂ�����uIT�����p�����w���҂̊g�[�̂��߂̎w���҂̗{����ړI�Ƃ������C�v�i���E�����Z���@���j�uIT���p�Ə�p�\�͂��琬���邽�߂̎w���č쐬�F���̊w�K�̐i�ߕ��v�̌��C

|

�Q�@�����̕��@

�@���C�Q���҂ɃA���P�[�g���s���A��摤�̈Ӑ}�ƌ��C���e�ɂ��Ă̋L�q�����e�̑����Δ䂷����@�ŗL������������B�u���������C�v�ɂ��ẮA�u���C���e���g�ɂ��Ă��邩�v�u���C����{�ł������v�Ƃ����Q�_���m�F���邽�߁A���N��ɃA���P�[�g���Ƃ����B

�@�܂��A�A���P�[�g�����{����M�s�Ƃx�s�̌��C�ɂ��Ă��l�@���s�����B

�P�@�u���v�̌��C��̊��i�K�ʼn�������ׂ��|�C���g

�@�{�����ōs�������̌��C��̊��i�K�łʼn�������ׂ�Point���ȉ��ɂ܂Ƃ߂��B

�yPoint1�@�u���C�ł������́v����̉�����z

�@���̂Ƃ��A�ȉ��̂悤�ȗ͂����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���C�v�������쐬����B

�@���u��p�̎��H�́v�ɂ��Ēm��B

�@���u��p�̎��H�́v�ɂ��ċ�̓I�Ȏ��Ǝ��H���m��B

�@�����Ƃ̒��ŏ��@������p����Ӑ}��悳���C���[�W����B

�@�������ɕK�v�ȏ���I�ׂ�悤�Ɏq�ǂ������Ɏw���ł���悤�ɂȂ�B

�yPoint2�@�ۑ�ӎ�����������z

�@���̂悤�ȉۑ�ݒ�Ƌ�̓I�ŁA���������ʂ����f�����悤�Ȃ��̂�I�ԁB����������ӎ��������Ă��鋳���̃��`�x�[�V�����͑啝�ɃA�b�v����B

��F�u���̊w�Z�̉��P�_���Q���Ŕ��\���Ă��������B���̎��A���P����Ƃ���̉摜�Ƃ��̗��R���q�ׂĂ��������B�Ȃ��A���\���ꂽ�ӌ��̒�����w�Z�����K�Ƃ݂Ȃ������͍̗̂p����邱�Ƃɂ��܂��B�v

�yPoint3�@IT����̎��葫���̎x���͂��Ȃ��z

�@�@��̑���̐����͕K�v�Œ���̒m������o�����A�e�����g�������@�\��T���o���������������̏������B�Ⴆ�A�v���[���e�[�V�����\�t�g�̑���̐����͂P�O�����X�i�����̓��́A�V�����R�}�̓�����A�摜�̓�����Ȃǁj�Ƃ���B

�@���ݕ⏕��A�����ōl���Ȃ���s�����Ƃ���{�Ƃ���ƁA�u�t�P�l�ł��Ή��ł���B�Z���Ń��[�_�[�ƂȂ�l�������A����A�u�t�����Ȃ��Ă��A�w�Z���ŊȒP�ȑ���ɑ����肪�����ł���B

�܂��A����l���A�H�v��������w�K�v���Z�X��̌����邱�Ƃʼnۑ�����\�͂��p�\�͂��g�ɂ��B

�@ �@

�yPoint4�@���ʂ̔��\���s���z

�@�쐬���Ԃ�����Ăł��K�����\�ɕK�v�Ȏ��Ԃ��m�ۂ���B���\�͎��Ԑ����i��l�R���Ȃǁj��݂���B

�@�l�Ɍ��Ă��炤���ƁA���邱�Ƃňȉ��̂悤�Ȋw�K���ʂ������邱�Ƃ��ł���B

�@�����݂̈ӗ~�̌���B

�@�����҂̗ǂ���m��A�v���[���e�[�V�����\�͂̌���B

�@�����Ԃ̊m�ۂƁA���ԓ��ɂ܂Ƃ߂�͂̌���B

�yPoint5�@���e�S�̂ŕ]��������z

�@�v���[���e�[�V�����\�t�g�̗l�X�ȋ@�\���g���邱�Ƃ����A�u���\�̎d���v�u���\���e�v�u������̈ӎ����v�i��p�\�́j�Ȃǂ��d�������]���K�����ۑ�̍ہA��������B

�yPoint6�@�O���[�v�����ŃR�~���j�P�[�V�����\�͂����߂�z

�@���C�̎�@�Ƃ��ă��[�N�V���b�v�^��������A�O���[�v�Ŋ������邱�ƂŃR�~���j�P�[�V�����\�͂����߂�B�w���Ă��쐬����b�������ɂ��ẮA�u���[���X�g�[�~���O���s���A���ƓW�J�Ă�����Ă����B���̍ہA�z���C�g�{�[�h��͑����͗L���Ȏ�i�ł���B�܂��A���Ƃɂ��Ă��͋[���Ƃ��O���[�v�P�ʂŔ��\�����邱�Ƃ��s���B

�Q�@�{�J���L�������̌��C��̎��{�i�K�ł̍u�t�̖����Ƃ��̈Ӑ}

�@�u�t�́A���C��̊��𗧂Ă邾���łȂ��A�Ӑ}�I�Ɍ��C��̏�Ŏ��̂悤�ȍs�����Ƃ邱�Ƃ��K�v�ł���B

�i�I�z�q2005�i���傤����,�u���Ƃɂ��������t�������郏�[�N�V���b�v�^���C�̂����߁v�j���uD�i���{�j�̏�ʂŏd�v�ɂȂ�̂��g�����[�V�����V�b�v�h�ł���B���̃����[�V�����V�b�v�Ƃ́A�u�t�������Ɏ�u�҂̐S�����݁A�M���W��z���Ă����邩�A�܂��A�u�t����u�҂̏ɉ����Ă����ɏ_��Ƀv���O������^�C���X�P�W���[���̕ύX���ł��邩�A�Ƃ������Ƃł���B�v�u�u�t�������Ɍ��C���̂��̂�ʂƂ��ĂƂ炦�A��u�҂���e�A���ԂȂǂ̓_���o�����X�ǂ��A�g�ł��邩��D�i���{�j�̏�ʂōł��d�v�ȃ|�C���g�ƂȂ�v�Əq�ׂĂ���B�^�p�i�K�ő�Ȃ̂́A���C�Q���҂Ƃ̘A�ъ��A�M���W���\�z���邱�Ƃł���A���C�̐��ۂ����߂�傫�ȗv�f�ł���B

�@ �@

�@

�@�܂��A�g��Õv1991�ip230,���傤����,�u���t�̈ӎu����Ǝ��ƌ����v�j�́A�u���t�̏c���E���f�|�i�����j�܂苳�t�́A���Ɛv�E���{�i�K�ɂ����ċ����ߒ��ƌo�c�ߒ��̂Q�n�����l���A�q�ǂ��̔c���A�w�K�̏̔��f�Ȃǂ����߂���悤�ɂȂ�܂��B�v�Əq�ׂĂ���B����́A�u�u�t�v���u���t�v�A�u���C�Q���ҁv���u�q�ǂ��v�Ƒ����Ă����������͂Ȃ��B

�@�����̍l���Ɋ�Â��A�u�t�̖����ɂ��Ă��̈Ӑ}���q�ׂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�\�R�@���{�i�K�ł̍u�t�̖����Ƃ��̈Ӑ}�z

|

�u�t�̓���

|

��̗�

|

�Ӑ}

|

|

����

�P

|

��̓I���I�m�Ȏw�����s��

�E�i�����ׂ��������B

�E�w���m�ɂ���B

�E�F�߂�i�ق߂�j�B

|

�E�u�͂��A������ɂ��`�������Ă��������B�v�u������A�������܂���A�����E�ɁE����v

�E�u�搶�����A��������Ďw������܂���ˁB�v

�E�u�܂��@��̎g������VTR�����Ă���������s���܂��傤�v

�E�u�������ł��ˁB���������Ƃ̃v���̖����o�Ă��܂��B�v

|

�E���C�Q���҂��W��������

�E���Ǝ�@���������ƂŁA���i�̎��Ƃ��v���N��������B

�E��̓I�Ȏw�����L���ł��邱�Ƃ�̊�������B

�E����Ă�����e���i���ق߂邱�Ƃł��C����������B

�E���C�Q���҂��u�t����Ǝ҂ɂȂ����Ƃ��A�������w������Q�l�Ƃ�����B

|

|

����

�Q

|

�h�s�̗L�����������Ŏ���

�E��ۂ悭������B

|

�y�}�T�@IT�@��̊��p�̎����z

|

�EIT�̋��ӎ��̊_������蕥���B

�E�u�g���Ă݂悤�v�Ǝv�킹��B

�E������Δ[���ł��邱�Ƃ́A���ۂɌ����邱�Ƃő���̗������[�܂�B

�E�����̗l�q�������邱�ƂŁA���C�Q���҂ɊȒP�ɂł��A���ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��ƍs���œ`����B

|

|

����

�R

|

���ƃ��f������̓I�ɒ���

�E�͋[���Ƃ��P�`�Q�����x�ōs���B

�E���ȏ��̐}���g�債�Č�����B

|

�E�u�Z���̋��ȏ��̐}���g�債�Č����āA���t���ꏏ�ɍ�}����Ɨ����̒x���q�ɂƂ��ėL���ł���ˁB�v

�y�}�U IT�����p�����Z���̎��Ɓz

|

�E���i�̎��ƂŎg���邱�Ƃ�����������B

�E���Ɨ��p�ւ̈ӗ~�����߁A�@��̗��p�ɑ����R��Ⴍ����B

�E�q�ǂ������Ɏ��Ƃ�����̂Ɠ����悤�ɁA���ƃ��f������̓I�Ɏ����f���������ăC���[�W����}��B

�EIT�@��𗘗p�����t�̓������g�債�Č����邱�ƂŁA�킩��₷���q�ǂ������ɓ`�����邱�Ƃ�m�点��B

|

|

����

�S

|

���Ԃ̃R���g���[�����s��

|

�E���Ԃ��J�E���g���A�ۑ�̐i�s���`����B

�u�b�������̎��ԁA���ƂR���ł��B�v�u���ƂQ���ō�Ǝ��ԏI���ł����A�����ł����B��������]���܂����B�v

|

�E���Ԃ̈ӎ��Ǝ��g�݂ɑ���W���͂����߂�B

�E���C�Q���҂ɁA�u���ԑΌ��ʁv�̈ӎ���`����B

|

|

����

�T

|

����ɍ��킹�āA���e��ύX����

|

�E��Ɍ��C�Q���҂����T�[�`���Ȃ���w�����@���l���A���C�Q���҂ɂ�肻�����x�����s���B�܂��A���B�ڕW�̕ύX���s���B

�u�����́A�v���[���\�t�g�̎ʐ^������Ƃ���܂Ŋ撣��܂��傤�B�v

|

�E�X�L���ɍ��킹���]�����s���A���C��Ɂu�����撣�����v�u����Ă݂����v�Ƃ����ӗ~�����߂�B

|

|

����

�U

|

�R�~���j�P�[�V�����ɓw�߂�

�E�h�s���삪���ӂłȂ��l�ɂ́A��葽���̌��t����������B

|

�E�u����ɍ������Ƃ��́A���x�ł��T�|�[�g���܂���B�v�Ɠ`����B

�u�Ă����v�ł���B���S���Ă��������B���ł����̕����ɂ��܂��B�v

|

�E�u�t�̐l�������C�Q���҂̐ϋɓI�Ȋ����𑣂��ꍇ�������̂ŁA�e�����b�������邱�Ƃň��S����M����B

|

|

��

���V

|

�A�N�^�[�A�N�g���X�Ƃ��Ă̖ʂ�����

|

�y�}�V�@���Z������z

|

�E���C�Q���҂��u�t�̃y�[�X�ɂ̂��邱�ƂŁA�ӗ~�������o���B

|

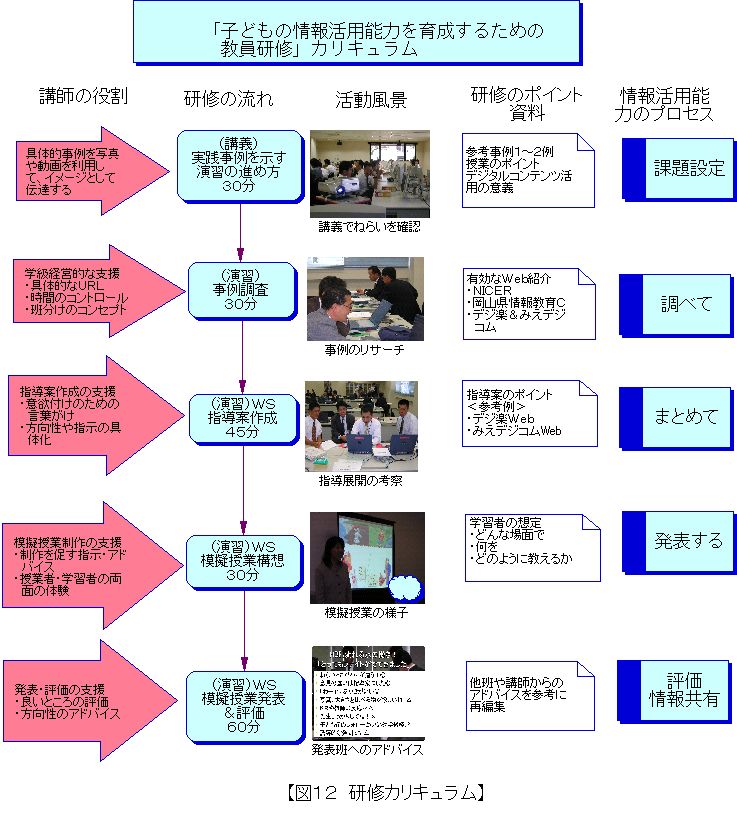

�P�@�쐬�������C�J���L�������̃|�C���g

�@�ȉ��̌��C�J���L�������i�}12�j���쐬���^�p�����B

�@ �@

�@ �@

���J���L�������}�̃|�C���g��

�@�@�u���C�̗���v��}�����i�o�c�b�`�T�C�N���j����B

�@�A�e�T�C�N���ł́u�u�t�̖����v�L����B

�@�B���C�̊����̗l�q���`���₷���悤�ɃT�C�N�����ƂɁu�������i�̎ʐ^�v��Y����B

�@�C�u���C�̃|�C���g�A�����v��t�������āA�^�p���X���[�Y�ɍs����悤�ɂ���B

�@�����O����2006�ip14,�勳���w,�I,�u�����_���F�w�Z������x����V�X�e���\�z�Ɍ����āv�j�́A�w���[�N�V���b�v�^���C�ł͑S�Ă̋��E�����w���ʗ�����}��x�u�e�������m����̌��A�Z�\�����q�������x�w��̓I�ȃA�N�V�����v�����������s�Ɉڂ��x�w�₦�������������P��}��x�u���݂��ɗ͗ʂ����ߍ����x�Ƃ������Ƃ����C���̂̃v���Z�X�ɓ��݂��Ă���B�v�Əq�ׂĂ���B

���C�J���L�������S�̂ő�Ȃ��Ƃ́A���K�����[�N�V���b�v�^�̌��C�Ői�s���邱�Ƃł���B

�@���̈Ӑ}�́A���̂Q�ł���B

�@�E�A�C�f�A���C�y�ɂ����A�ۑ���������Ă����̌����A���C�Q���҂̋������̍\�z�ɂȂ���B

�@�E���C�Q���҂ɁA�����̒��Łu�I���ƌ���v�������邱�Ƃł���̓I�Ȋ����𑣂��B

�Q�@�J���L�������̐v

���C�J���L�������̗���

�u�W�@���̌��C��̃J���L�������ŕK�v�Ȃ��Ɓv���A�ȉ����쐬�����B

�R�@�J���L�������̌���

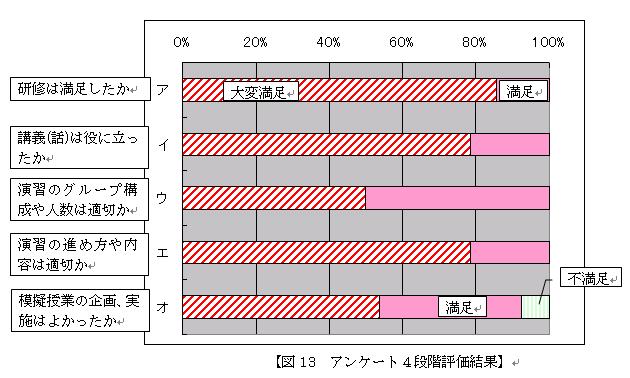

�i�P�j���ʂP�i�u�t�F��������Z���^�[�m���C�厖�A�ΏہF�s���{������Z���^�[�w���厖�R�X���A���N��̃A���P�[�g�P�S���j

�u���̍Z�����C����悷��v���̊���͋[���Ɓi�͋[���C�j�Ŏ����B

����A���ɂh�s���p��A���Ȃł̂h�s���p���܂ނ��ƂƂ����B

�@�A���P�[�g�ɑ��閞���x

�@�A���P�[�g�̕]���̒i�K�ƍ��ڂɂ��ẮA�ȉ��ł���B�i�҂̒��ł̉j

�@�]�����S�i�K�ŋL���@����ϖ����@�������@�����܂薞�����Ȃ������@�~�s�����őI������B

�@�A�@���̓��̌��C�́A�����ł��܂������B�i��ϖ����A�����F100���j

�@�C�@���̓��̍u�`(�b)�́A���ɗ����܂������B�i���F100���j

�@�E�@���̓��̉��K�ɂ��āA�O���[�v�\����l���͓K�ł������B�i���F100���j

�@�G�@���̓��́A���[�N�V���b�v�^�̌��C��������܂����A���̉��K�̐i�ߕ�����e�́A�ǂ��ł������B�i���F100���j

�@�I�@���̓��̌��C�ŁA�͋[���Ƃ̊��A���{�������ꂽ���Ƃ͂悩�����ł����B�i���F93���j

�@����l�̕s�����́A�u���Ƃ��ƍZ�����C���x������悤�ȕ����łȂ��̂ŃC���[�W���ɂ��������B�v�Ƃ����R�����g���Ă���B

�@�J�@���̌��C��̌�A�����悤�Ȍ��C������{���܂������B�i���{��57���A�\��܂ގ��{71.5���j

�A�L�q���e�ɂ��Ă̕���

���̌��C�̐v�i�K�ŁA�u�t�̖����̏d�v�Ȃ��̂��V�̍��ڂɂ������B���̂��ƂƃA���P�[�g�̋L�q�̕������r���āA�u�t�̖����Ƃ��̈Ӑ}�����C�Q���҂ɓ`����Ă��邩���͂������B�i����́A���C�̍u�t�E���҂̏ꍇ�Ȃ̂ŁA�u�u�t�̓����v�A�u�Ӑ}�v�̒��́u���Ɓv���u���C�v�Ɠǂݑւ���j

�y�\�S�@���t�̖����Ƃ��̈Ӑ}�Ɋւ��A���P�[�g���ʁz

|

|

�u�t�̓���

|

�Ӑ}

|

�A���P�[�g�̌��ʂ��F�i�@�j���̐����́A�A���P�[�g�Ɍ��ꂽ�p�x

|

�p�x

|

|

�����P

|

��̓I���I�m�Ȏw�����s��

|

1-1���C�Q���҂��W��������

1-2���Ǝ�@���������ƂŁA���i�̎��Ƃ��v���N��������B

1-3��̓I�Ȏw�����L���ł��邱�Ƃ�̊�������B

1-4����Ă�����e���i���ق߂邱�Ƃł��C����������B

1-5���C�Q���҂��u�t����Ǝ҂ɂȂ����Ƃ��A�������w������Q�l�Ƃ�����B

�y�}�P�S�z���C�ɂȂ�

|

1-1

�E�W���ł��錤�C�ł������B

�E�v���[����L���Ɋ��p���邱�ƂŁA��u�҂̈ӎ����W�������B

1-2

�E�Z�����C�̗l�q���͂Ȃ��Ă�������̂ŋ�̓I�Ȍ��C���z�N�ł����B

1-3

�E��̓I�ȗ���ʂ����グ�A�R�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ��Ă̌��C���e�̓I�m�Ȑ�����w�����������̂ő�ϗ������₷�������B�i�U�j

�@�ړI�����m�ł������i�S�j

�E��̓��i������Ƃ����R�c�j�������Ă�������̂ŁA�����ȏ�ʂŁg���p�������i�R�j

1-4

�E���C���o������e�������B

1-5

�E�O���[�v�̔��\�ɂ�����i�s����т��̕]���ȂǎQ�l�ɂ��ׂ��Ƃ��낪��ϑ����������B�i�Q�j

�E���������C�����{����ꍇ�̎��_����������A�Q�l�ɂ��Ă���B�i�R�j

�E�w���厖�Ƃ��āA���C��𗧈āE�x������Ƃ������e�ɂ��ė������[�܂����B�������g�����C����s�����Ƃ͂��������A�x�����邽�߂̃R���T���e�B���O�͂�t���邱�Ƃ̏d�v���ƁA�ۑ�ɋC�Â��͂̏d�v����Ɋ������B

|

23

|

|

�����Q

|

IT�̗L�����������Ŏ���

|

2-1

IT�̋��ӎ��̊_������蕥���B

2-2�u�g���Ă݂悤�v�Ǝv�킹��B

2-3������Δ[���ł��邱�Ƃ́A���ۂɌ����邱�Ƃő���̗������[�܂�B

2-4�����̗l�q�������邱�ƂŁA���C�Q���҂ɊȒP�ɂł��A���ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��ƍs���œ`����B

|

2-1

�E����̊w�Z�ŁA�R���s���[�^�����p�������Ƃ��s���ɂ���������ӂ܂��Ă̘b�����悭�킩�����B

�E���̕K�v������̓I�Ɏ����Ă�������̂Ŏ��M�������Ă��ꂩ��̌��C��i�߂Ă��������B

2-2

�E�ȒP�ɒN�ɂł����p�ł��鎖�������A���S�҂̐搶���ɂ����S����^���邱�Ƃ��d�v�Ɗ������B�i�Q�j

�E���Ƃւ̃f�W�^���R���e���c�̊��p�͐�ΗL�����Ƃ����m�M���܂����B�i�Q�j

2-4

�E�ȒP��IT���p�ɂ���āA�킩��₷�����Ƃ��ł��邱�ƁB

�E��̓I��IT�����Ɏg���Č��C��i�߂�ꂽ�̂ŁA�Q�l�ɂȂ�܂����B

|

8

|

|

�����R

|

���ƃ��f������̓I�ɒ����B

|

3-1���i�̎��ƂŎg���邱�Ƃ�����������B

3-2���Ɨ��p�ւ̈ӗ~�����߁A�@��̗��p�ɑ����R��Ⴍ����B

3-3�q�ǂ������Ɏ��Ƃ�����̂Ɠ����悤�ɁA���ƃ��f������̓I�Ɏ����f���������ăC���[�W����}��B

3-4 IT�@��𗘗p�����t�̓������g�債�Č����邱�ƂŁA�킩��₷���q�ǂ������ɓ`�����邱�Ƃ�m�点��B

|

3-1

�E����̊w�Z�ŁAPC�����p�������Ƃ��s���ɂ���������ӂ܂��ĉۑ�����B����ɂ��ẮA�e�w�Z�A���邢�͒n��̒��S�ɂȂ�搶�ɑ��Č��C�����ʂŖ𗧂B

�E�����̌��C�u�t�Ƃ��ď��ق��A���������̌��C�œ����[�������A�u���ɎQ�������搶���������Ă���A��D�]�ł����B�Q���҂�����Ɏ����A��A�g�߂ȂƂ��납����H���Ă���邱�Ƃ����҂��Ă���B

3-2

�E���@��̎g�������ƂĂ���ې[���A���̌�A���p���Ă���B

�E���Ƃ̏��Ȑ搶���AIT���p�ł���Ɏ��Ə��ɂȂ邱��

3-3

�E�q�ǂ������̐L�т�l�q���������Ƃɂ��A�搶���̂��C�����܂��B

�E�Z�����C�̗l�q���͂Ȃ��Ă�������̂ŋ�̓I�Ȍ��C���z�N�ł����B

�E���C�̋�̓I���P�p�^�[�����Z��̐V�z���t�H�[�����ɗႦ�Ă���������ƂŁA���̌���ɂ��Ă�藝����[�߂邱�Ƃ��ł��܂���

�E�u�Z�����C���\�z���Ă��炤�v���߂̍u���̃C���[�W���킫�܂����B

�E���C�̗���A���e��u�t�̂ӂ�܂��Ȃǖ{���ɎQ�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��B

�E���̌��C�ł́A���Ɍ��炸�A���C�����{���鑤�Ƃ��Ă̎��_���������Ă����������Ǝv���Ă��܂��B

�E�ǔ��\���I������Ƃ���ŁA�Ԕ����ꂸ�ɐ搶�̃��[���A���ӂ��u�]����Ԗ𗧂��Ă��܂��B�����u���ł������肻�̂܂g�킹�Ă��������Ă���܂��B

3-4

�E��̓I��IT�����Ɏg���Č��C��i�߂�ꂽ�̂ŁA�Q�l�ɂȂ�܂����B

�E�����̒̎d���⌤�C�̍\���Ȃǂł��Q�l�ɂȂ邱�Ƃ����������B

|

12

|

|

�����S

|

���Ԃ̃R���g���[�����s��

|

4-1���Ԃ̈ӎ��Ǝ��g�݂ɑ���W���͂����߂�B

4-2���C�Q���҂ɁA�u���ԑΌ��ʁv�̈ӎ���`����B

|

4-1

�E�u�t�́A�R�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ��Ď��Ԃ̃R���g���[���̕K�v����m�����B�i�Q�j

�E�O���[�v�̔��\�ɂ�����i�s����т��̕]���ȂǎQ�l�ɂ��ׂ��Ƃ��낪��ϑ����������B�i�Q�j

4-2

�E�t�Ɏ��Ԃ���Ă�������������A���̌��_���o�����Ƃ��v���Ă��܂��B

�E���ۂɑ̌����Ă݂邱�Ƃ́A�d�v�ł���Ǝv���B���Ԃ���邱�Ƃ̏d�v����m�����B

|

5

|

|

�����T

|

����ɍ��킹�āA���e��ύX����

|

5-1�X�L���ɍ��킹���]�����s���A���C��Ɂu�����撣�����v�u����Ă݂����v�Ƃ����ӗ~�����߂�B

|

5-1

�E�����ړI�������A������x�����ӎ����������W�c�ł������̂ŗǂ������B

�E���e�Ŋo���Ă���̂́A����̏ɂ��킹�Č��C���s�����Ƃ���Ɗ������B�i�Q�j�@

�E�w�Z����A����Z���^�[���ɂ�����ۑ�ƒ������Ă������߁A���ꂼ��̗���Ŋ��݂̂Ȃ��ӌ��𗬂��ł����B

�E���̒S���Ɩ��ɒ��ږ𗧂��e�ł������B�i�R�j

�E��u�҂ɑ��đłĂ����A���l���錤�C�ł���Ǝv���܂��B�K�⌤�C�ȂNj@���݂��āA���{���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B

|

�W

|

|

�����U

|

�R�~���j�P�[�V�����ɓw�߂�

|

6-1�u�t�̐l�������C�Q���҂̐ϋɓI�Ȋ����𑣂��ꍇ�������̂ŁA�e�����b�������邱�Ƃň��S����M����B

|

6-1

�E�u�]�ł́A�܂��_�߂邱�Ƃ���n�߂āA���ɁA������Ƃ����A�h�o�C�X��t�����������B

�E�b�̓��e�Ƃ������A���������C������u�t�̃L�����N�^�[���厖�ł������悤�ɂ������܂����B

�E�ǔ��\���I������Ƃ���ŁA�Ԕ����ꂸ�ɐ搶�̃��[���A���ӂ��u�]����Ԗ𗧂��Ă��܂��B�����u���ł������肻�̂܂g�킹�Ă��������Ă���܂��B

|

3

|

|

�����V

|

�A�N�^�[�A�N�g���X�Ƃ��Ă̖ʂ�����

|

7-1���C�Q���҂��u�t�̃y�[�X�ɂ̂��邱�ƂŁA�ӗ~�������o���B

|

7-1

�E���C���o������e������

�E�b�̓��e�Ƃ������A���������C������u�t�̃L�����N�^�[���厖�ł������悤�ɂ������܂����B

�E�u�t���A��u���Ă���҂Ɂu���܂��Ȃ��v�Ɗ���������v���̋Z�𐏏��ɂ���߂Ă������߁B

�E�搶�̌��C�̗ǂ�����������悤�Ȍ��C�ł����B

�E�e���|�ǂ��i�߂Ă�������B

�E�u�t�̌������ƂĂ��A�b�v�e���|�ŁA�]������������܂����B�g�U�肻�Ԃ�A���낢��ȓ_�ŎQ�l�ɂȂ�܂����B�i�Q�j

�E�ǔ��\���I������Ƃ���ŁA�Ԕ����ꂸ�ɐ搶�̃��[���A���ӂ��u�]����Ԗ𗧂��Ă��܂��B�����u���ł������肻�̂܂g�킹�Ă��������Ă���܂��B

�E����܂łɂȂ��h���I�Ȍ��C�ł����B

�E���C�̗���A���e��u�t�̂ӂ�܂��Ȃǖ{���ɎQ�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��B

�E�����̌��C�u�t�Ƃ��ď��ق��A���������̌��C�œ����[�������A�u���ɎQ�������搶���������Ă���A��D�]�ł����B�Q���҂�����Ɏ����A��A�g�߂ȂƂ��납����H���Ă���邱�Ƃ����҂��Ă���B

|

11

|

�@

�@�\�R�u���{�i�K�ł̍u�t�̖����Ƃ��̈Ӑ}�v�ƕ\�S�u���t�̖����Ƃ��̈Ӑ}�Ɋւ��A���P�[�g���ʁv�ɂ܂Ƃ߂��悤�ɁA�v�i�K�ł̈Ӑ}�Ǝ��{�������ʂ��r���邱�Ƃɂ���āA�J���L�������̗L�������ȉ��̂悤�Ɍ������B�i�A���P�[�g�́A�u���̎��{���������P�V�N�P�P���P�U������N��̕����P�W�N�T���Q�O������P�T�Ԃ��������C�Q���҃��[�����O���X�g�ōs�����B�j

�@�A�@���ƃX�L���̌���ɂȂ���J���L�������\��

�@�u��̓I���I�m�Ȏw�����s���v�Ƃ������ڂ��Q�R�Ɗi�i�ɑ����A�A���P�[�g�̋L�q���A���Ƃ̊�{�I�Ȏ�@�����C��ɂ����Ă��L���ł���Ƃ�����B���C�Q���҂��u�t�ƂȂ����Ƃ��ɂ����p���Ă���Ƃ����L�q�����������B�����ɃV���v���ɁA����̓I�Ɍ����邱�Ƃ��d�v�ł��邩���킩��B

�@�܂��A�����V�u�A�N�^�[�A�N�g���X�Ƃ��Ă̋��t�v�͏d�v�����Ă���l�����Ȃ��Ɨ\�z���Ă������A�u�Ԕ����ꂸ�ɐ搶�̃��[���A���ӂ��u�]����Ԗ𗧂��Ă��܂��B�v�u���������C������u�t�̃L�����N�^�[���厖�ł������悤�ɂ������܂����B�v�Ƃ����A���P�[�g�̉ɂ�����悤�ɁA���Ƃ�g�ݗ��Ă��ł̏d�v�ȃt�@�N�^�[�ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@�C�@��p�\�͂̈琬���܂ރ��[�N�V���b�v�𒆐S�Ƃ����J���L�������\��

�@���ƃ��f������̓I�ɒ�����ʼn��K���s���A���\�E�]�����邱�ƂŁA���C�Q���҂���̓I�Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł����B����ɁA���猻��Ɏ����A��A���H�ł������Ƃ́A���[�N�V���b�v�^���C�̐��ʂł��낤�B����̂��ł̋������C�ł́A�P�S�����W�������{�����Ƃ������ʂĂ���B�c��U���ɂ����Ă��A�u���ꂩ����{����v���S���A�u�������ύX�ɂȂ��Ď��{�ł��Ȃ��v���Q���ł������B

�@�E�@IT���p�̎��Ƃ��C���[�W�ł���J���L�������\��

�@�ȒP��IT���p�������i�K������Ƃ̊��p��܂ł��u�t�����ۂɎ������ƂŁA���C�Q���҂Ɋ��p�̗L������g���Ă݂����Ǝv�킹�邱�Ƃ��ł����B�u���Ƃł̃f�W�^���R���e���c���p�͐�ΗL���ł���Ƃ����m�M�������܂����B�v�Ƃ���������ꂽ�B

�i�Q�j���ʂQ�i�i�u�t�F��������Z���^�[�m���C�厖�A�ΏہF�l�s�����w�Z�V�C�����A�A���P�[�g�P�R���j

�@����́A�u�h�s���p����̎��Ɨ͂��A�b�v����v���Ƃ��ړI�̌��C�ł���B

���C�Q���҂̃A���P�[�g�͂����Ƃ���A�\�R�ɂ���悤�ȍu�t�̖����ƈӐ}�荞���C���s���ƁA�ȉ��̂悤�Ȗ����x�������C���s�����Ƃ��ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

�A�@�u�����e�E�u�t�E���̑��̋L�q���e�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�\�T�@�A���P�[�g�L�q���e�̏W�v�z

|

����

|

���Ɗ��p�F�V�K�̗p����

|

|

IT���̊��p�ƌ��C�i���Ɓj�ւ̓W�J���@

|

�E�hT���p�Ƃ����V�����m���A���@������ꂽ����B

�E���ʍ����ȋ@��i���j����������K�v���Ȃ��A���H�\�ȓ��e�ł��邽�ߏ����邩��B

�EIT�@����g�������Ƃ͂Ȃ��������A���L���������������邱�Ƃ����������̂ŁA�ӊO�Ǝ�y�Ɏg���邱�Ƃ��킩��A�悩�����ł��B���p���Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�E���ƒ��q�ǂ������Ɂu���y�[�W�́��������ā[�v�Ǝw�����Ă��Ȃ��Ȃ����Ȃ��q�����āA�����Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂��Ǝv���Ă��܂����B������������ł����p�������Ǝv���܂��B�i�R�l�j

|

|

���ƃC���[�W�̎擾

|

�E��̓I�Ȏ������Ă�������̂Ŏ��ƂɎg���Ă݂悤�Ǝv�����Ƃ��낪���_���������B

�E���܂ŋC�Â��Ȃ��������ƂɋC�Â��Ă悩�����ł��B

�E�ƂĂ��킩��₷�������ł��B�i�Q�l�j

�E�ƂĂ��ȒP�ŁA�g���Ă݂悤�Ǝv������e�ł����B

�E�f�W�^���@��A�R���e���c���́A�����̊����A���Ɨ͂���������̂Ƃ����_����ۓI�ł����B

�E���܂����p�ł�����͂������Ǝv���܂����B�i�T�l�j

|

|

���C��̎��H���Ƃ̎��{

|

�E���ƂŊ��p�������Ǝv���܂����B

|

|

���K�i�͋[���ƁE�͋[���C�j�̗L����

|

�E�b������A���ۂɊ������A�h�o�C�X�����炤���ƂŁA���ۂɎg�p��ʂ��l����ꂽ�B

�E�ǂ̃O���[�v��������t�Ƃ��Ă̔M�ӂ��������܂����B

|

|

�@��̊��p�ɂ��ăX�L���K��

|

�Y�����ڂȂ�

|

|

�b�������u�`�Z�p

|

�E�b���������ł���B

�E�ƂĂ��킩��₷���悢�b�����Ă��������܂����B

�E�ƂĂ��킩��₷���A�����̎����₷���u�`�����Ă����������̂ŁB

�E���[���A���ӂ��u�`�A���肪�Ƃ��������܂����B

�E�����b�N�X�ł��A�y���������B

�E�u���t����������ł͂킩��Ȃ��q�����܂���v�Ƃ����搶�̌��t�����l��l�̊w�т��ɂ��Ă���p�����������܂����B

|

�i�R�j���ʂR�i�u�t�F�l���w�Z���@�A�ΏہF�x�s�����w�Z�����P�X���A�A���P�[�g�P�X���j

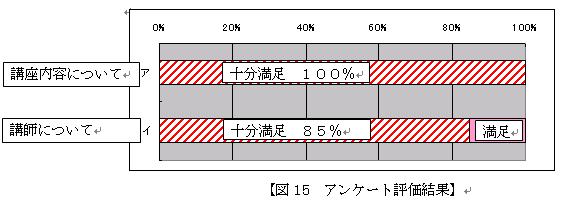

�@�u���S���҂́A����̃`�[���̃����o�[�̈�l�ł���B���C���i�K����R�A�����o�[�Ƃ��Ċւ���Ă����҂����C���u���E���āE���{�v�܂ōs�������ʁA�����x�̍������C���s�����Ƃ��ł����B

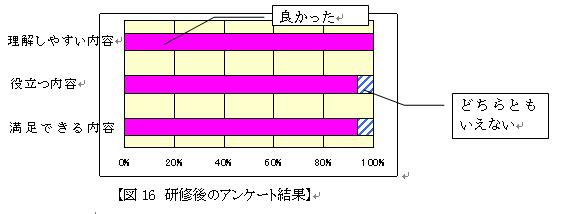

�@�@�y�}16�@���C��̃A���P�[�g���ʁz

���A���P�[�g�L�q��聄

�@�E�y�������ԂƂȂ�܂����B

�@�E�u�t�̘b���������܂����������ɂȂ�܂����B

�@�E�ƂĂ�������Ղ����K���������납�����ł��B�̌��I�Ȋ������悩�����B

�@�E�v���[���̊�b���p�\�R�����g���āA�����Ă��������̂��Ƃ͂��߂͎v���Ă��܂������A���k�������v���[�������܂����邽�߂̗���A�T�v���킩��₷�������B���ꂩ��A�v���[���k�ɂ�����̂ɏ����ł����ɗ��Ă���Ƃ��������B�i��p�̎w���͈琬�̃v���Z�X�j

�@�E�z�����Ă����̂ƈ���Ă����̂ł����A��̓I�ŁA�����������������邱�Ƃ�����A�悭�킩�錤�C�ł����B

�@Y�s�̃A���P�[�g�ɂ�镪�͂���A��̓I���Ǝ���Ɖ��K��������邱�Ƃ��A���t�̃v���[���e�[�V�����\�͂̎w���͈琬�ɂ��d�v�ł��邱�Ƃ��킩�����B

�S�@���C��J���L���������{�̍l�@

�@����܂ŏq�ׂĂ����R�̌��C��̌��ʂ��A�ȉ��̕\�̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł����B

�@�@�@�y�\�U�@�R�̌��C���ʂ̍l�@�z

|

����

|

���C���F�w���厖�Ώ�

|

���Ɗ��p�F�V�K�̗p����

|

���ƃv���[���F��������

|

|

IT���̊��p�ƌ��C�i���Ɓj�ւ̓W�J���@

|

���p�ł���ƋL�q����

��

|

�����ł����L�q����

��

|

�����ł����L�q����

��

|

|

���ƃC���[�W�̎擾

|

���C�Ɏg����L�q����

��

|

���ƂɎg����L�q����

��

|

���ƂɎg����L�q����

��

|

|

���C��̎��H���Ƃ̎��{

|

�ߔ��������{�E�\��

��

|

���������A��]����

�|

|

���������A��]����

�|

|

|

���K�i�͋[���ƁE�͋[���C�j�̗L����

|

�����x�������L�q����

��

|

�����x�������L�q����

��

|

�����x�������L�q����

��

|

|

�@��̊��p�ɂ��ăX�L���K��

|

�Y�����ڂȂ�

�|

|

���ۂ̂��̂��

��

|

�����x�������L�q����

��

|

|

�J���L�������̗L�����F����

|

�L��

|

�L��

|

�L��

|

�A���P�[�g���ʁ@�m��I�V�T���ȏそ�A�m��I���T�O���A�ے�I�Ȉӌ���

�T�̍��ڂ́��A���ł���䗦���ߔ����ȏ�ł���ꍇ�A�J���L��������L���Ƃ���B

�A���P�[�g�̋L�q�̕��͂ƕ\�U�̌��ʂɂ��A�ȉ��̐��ʂ��l������B

�@�@ ���C�Q���҂��A���C��ʂ��āA���Ɓi���C�j�ɂ�����O���[�v�����̍\���≉�K���@�ɂ��ďK�������B

�@�A ���C�Q���҂��A���炪�u�t�ƂȂ錤�C���^�c�����ŁA�R�~���j�P�[�V�����̃c�[���Ƃ��Ă̋@��̗��p�A�v�l�����������邽�߂̋@��̗��p�ɂ��đ̓������B

�@�B ���C�Q���҂��A��̓I�Ɏw���āi���C���āj�쐬��͋[���ƁA����ю��Ƃ�ʂ��ăf�W�^���R���e���c�𗘗p�������Ɓi���C�j�̃C���[�W���K���ł����B

�@�C ���C�Q���҂��A������Ƃ�ʂ��đ��݂̒��ԂÂ�����s���邱�ƁA���݂̗�����[�߂��邱�Ƃ�̓������B

�@�Ȃ��A�ۑ�Ƃ��ẮA�����S�u���Ԃ̃R���g���[�����s���v�����U�u�R�~���j�P�[�V�����ɓw�߂�v�̐��l���Ⴉ�����_�ł���B�u�t�Ƃ��Ă͏d�����Ă������A���C�Q���҂̃A���P�[�g���ʂ���A���܂�ӎ�������Ă��Ȃ��ƍl������B�܂��A�����S�ɂ��ẮA�u���ԓI�Ɍ����������B�v��u30���]���ɂق��������v�Ȃǂ̍u�t�̈Ӑ}�Ƃ͈قȂ�ӌ�������ꂽ�B���K�ɓ���O�Ɏ��ԃR���g���[���̑����b�������A���K�ɔM�����邠�܂�A�����̂�����Ă�������^�F�m���邱�Ƃ���������̂ł͂Ȃ����ƍl����B

�@�����U�u�R�~���j�P�[�V�����ɓw�߂�v�ɂ��Ă��A���C�Q���Ҏ��g���Θb�҂̗���ɂȂ��Ă��邽�߈ӎ��ł��Ȃ������B���̂��߁A���ԏ����ł́u���t�����v��x�ݎ��Ԃ́u�b�������v�̈Ӑ}���A���C�Q���҂ɂ��܂�`���Ȃ������̂ł��낤�B

�@�������A���̂Q�_�ɂ��ẮA���C�Q���҂��u�t�ɂȂ�ꍇ�ɏd�v�ȗv�f�ł���̂ŁA����A�u�`�̒��œK�ɓ`����H�v���K�v�ł���B

�@�@���݁A���C�Q���҂ւ̌��C��̎��H�x�����s�����Ƃ̕K�v���������Ď��{���ł���B�܂��A�������������C��ւ̎Q����������猻��̌�����B�Ⴆ�A�u�Z�����Z�����v�u�������IT���p�̃��x�����������v�u��p�\�͂��ǂ̂悤�ɂ��邩�킩��Ȃ��v�u���Ƃł̊��p���@���킩��Ȃ��v�u���p�̃����b�g�������Ȃ��v�Ȃǂ̗��R�ŎQ�����Ȃ����E���ɑ��Ă̌��C�J���L���������������Ă��������B

I�@T���p����̌��C�����悷��Ȃ��ŁA��͂���Ƃ̗͗ʂ̏�ɂ̂��Ă��邱�Ƃ���������B����́A���t�X�L���̒ቺ�ɂ��āA��X�z�q��2005�i�������琭����,

�u���{�̋��t�Đ��헪�v�j�́A�u�傫�Ȍ����Ƃ��Ď��ƌ������`�[�����A�Ӌ`���ɂȂ��Ă���v�Əq�ׂĂ���B����A���Ȃ̌�����⑼�Z�Ƃ̎��ƌ𗬂ƂƂ��ɁA�{�����Œ�Ă����悤�Ȏ��ƃX�L���̌�����܂ތ��C���w�Z���O�ŁA�p���I�E�v��I�ɍs�����Ƃ��K�v�ł���B

�@�܂��A�g��Õv1991�i���{���q��w,p110-111,�u���傤����,���t�̈ӎu����Ǝ��ƌ����v�j�����t�̎��Ƃɂ�����ӎu����ɂ��āu�ӎu����̑O��Ƃ��āA�L���[�i��|����j�����W���A����������\�͂����t�ɋ��߂���B�����ŁA�䂪���̋��t����́A���t�̈ӎu����̑O��ƂȂ�悤�Ȃ��̂悤�ȏ���\�́i�܂�A���k�̌���I�E��I�s����m�o�E���f����\�́j����Ă�K�v������B�v�Əq�ׂĂ���B����A���C�J���L���������l�����{���Ă������A���C�Q���҂��X�L�������Ȃ��猤�C����Ƃ�i�߂�\�͂̑�������߂Ċ����Ă���B����́A���̂悤�Ȕ\�͂���Ă�v���O����������Ɍ��C�J���L�������̒��ɐ��荞��ł��������B

[�ӎ�]

�{������i�߂�ɂ������āA�����⌟�؎��Ƃɂ����͒����܂��������E�w���厖���̐搶���Ɋ��Ӓv���܂��B

�g��Õv(1991), �u���t�̈ӎu����Ǝ��ƌ����v���傤����, ���{���q��w,p110-111

�x�c����E�����@��(2006)��,�uIT���p�w���͂̍\���v�f�Ƃ��̏d�v�x�Ɋւ��錟���v����H�w����W�^�WJSET06-3,���f�B�A����J���Z���^�[�E�x�R��w,p57-66

��X�z�q��(2005),�u���{�̋��t�Đ��헪�v,�������琭����

�����O�i2006),�u�����_���F�w�Z������x����V�X�e���\�z�Ɍ����āv,�I,�勳���wp14�j

�i�I�z�q(2005),�u���Ƃɂ��������t�������郏�[�N�V���b�v�^���C�̂����߁v,���傤����,�Y�Ɣ\����w

�i��a�j(1996),�u���M����q�ǂ���������Ă�@���ꂩ��̏��v,���ˎЏ��X,���S���q��w

�����Ȋw��(2005),�w�Z�ɂ����鋳��̏�̎��ԓ��Ɋւ��钲���i���ԕj����,http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/12/05120502.htm

�����Ȋw��(2003a),�uIT��p���Ďw���ł���v��̍쐬�̂��߂̒���������,

http://www.japet.jp/skillchk/checksheet.pdf

�����Ȋw��(2003b),�w�Z�ɂ�������̎��ԓ��Ɋւ��钲������,http://www.mext.go.jp/

b_menu/houdouu/15/07/030750.htm

���z�q�s�E�����䂽��(1996),�u�ς�郁�f�B�A�Ƌ���̂��肩���v,�~�l�����@���[,����w�E������w

�k�R�T�q(2006),�u���Ƃɂ�����f�W�^���R���e���c���p�̌��́v,���{����H�w����WJSET06-3�u���f�B�A�Ǝq�ǂ��v,���s����w��w�@,p31-38

NICER�@ �u������i�V���i���Z���^�[�v�@http://www.nicer.go.jp/

�f�W�yWeb�@ �u�f�W�^���R���e���c�Ŋy�������ƂÂ��茤����v�����Ȋw��H15�N�x����p�R���e���c���p�E���x�����Ɓ@http://d-tano.axisz.jp/main/

�݂��f�W�R���@ �u�f�W�^���R���e���c���Ǝ��H���L���`�[���v�@�����Ȋw��H15�N�x�����L�����i���f�����Ɓ@http://d-tano.axisz.jp/dezicom/

���S��

��J�@�T�G �����s���~���u���w�Z�^���@

�����@�N�V ���������_�����w�Z�^���@

�|���@�v�l �ɐ��s������F���w�Z�^���@

�c���@�M���Y �l���s�s�������w�Z�^���@

��@�a�� �ɐ��s���䉒���w�Z�^���@

�X�@�쐢�q ����s���������w�Z�^���@

��X�@���� �x����x��w�Z�^���@

�J�{�@�N �T�R�s���猤�����^�������C��

���J�@�_�O �����ŏ��w�Z�^����

�X�@�ӂݎq �T�R�s���������w�Z�^���@�@

�����@���� �x�������c���w�Z�^���@�@

�����@�t�s ���a�������a���w�Z�^���@�@

�e�@���C�Q����

�y���{�ꏊ�z

�O�d����������Z���^�[

�y�с@�e���C���i���C���Z���܂ށj

|