6.2.1 作成の意図

6.2.1 作成の意図高等学校土木科における情報教育について

−建設業界の情報化に対応できる技術者の育成を目指して−

岡山県立津山工業高等学校 土木科

早瀬 一英

2.土木科の専門各科目と目標

3.CALS/ECについて

3.1 CALSの始まり

3.2 公共事業分野でのCALS/EC

4.GISの概要

5.土木科における情報教育の位置づけとカリキュラム

6.実践事例

6.1 情報技術基礎における自学自習のための土木施工資料集の作成

(インターネットを利用した情報収集・整理・発信)

6.2 課題研究における土木施工技術者試験CAIソフトの作成

6.3 校内GISの構築

6.4 下水道マップの作成

7.まとめ

8.おわりに

−謝辞−

協力者

参考文献

研究題目 「高等学校土木科における情報教育について」

−建設業界の情報化に対応できる技術者の育成を目指して−

研究者代表名 早瀬 一英

研 究 の 要 約

近年、建設業界も情報化の流れが進んでいる。建設CALS/ECや、GIS(Geographical

Information System:地理情報システム)、測量分野におけるトータルステーションシステム、GPS(Global Positioning

System)が代表的なものであるが、現在、これらに対応できる人材育成も待たれるところである。

本校土木科においては、生徒たちが将来建設業界の情報化に対応できる人材となることを目指して、様々な取り組みを行った。

今回は、情報技術基礎、課題研究での取り組みについて報告する。

情報技術基礎では、土木施工資料集の作成(インターネットを利用した情報収集・整理・発信)とその発表について、課題研究では土木施工技術者試験CAIソフトの作成、ラスターデータとベクトルデータを別々に使用した2種類の校内GIS、また、両方を利用した下水道マップについてである。

生徒たちは、データの管理方法や、電子メールの文書作成方法、添付ファイルの送付方法を学んだ。また各々の取り組みの内容から、建設CALS/ECの基本的事項は学習できたものと思われ、今後さらに有効な学習方法に発展させることができると思われる。

GISについては、ラスター型データとベクトル型データの、2種類のそれぞれの特長を生かしたGISを構築でき、またそこから情報を読みとる能力を持たせることができた。

生徒達には、今回学んだパソコンの技術を将来役立てようとする姿勢が見られる。このような姿勢は、少なくとも建設業界の情報化に対応または前向きに進めていこうとする基本姿勢であろうと考える。

今回取り扱った内容が、生徒一人一人が自分で考え工夫する場面がかなり多く、(1)情報収集能力と情報発信能力を有すること、(2)コミュニケーション能力を有すること、(3)自ら進んで学ぼうとする姿勢を有すること、にかなり有効であったと考えられる。

従って、今回取り扱ったような幅広い分野の教材で情報教育を展開することが、建設業界の情報化に対応できる人材の育成につながっていくものと考えられる。

勤務先 岡山県立津山工業高等学校 土木科

1. はじめに

近年、建設業界も情報化の流れが進んでいる。建設CALS/ECや、GIS(Geographical Information

System:地理情報システム)、測量分野におけるトータルステーションシステム、GPS(Global Positioning

System)が代表的なものであるが、現在、これらに対応できる人材育成も待たれるところである。

そこで本校土木科においては、生徒たちが将来建設業界の情報化に対応できる人材となることを目指して、様々な取り組みを行った。

本校土木科において情報教育の観点から、これからの時代に対応しリードできる人材であるためには、(1)情報収集能力と情報発信能力を有すること。(2)コミュニケーション能力を有すること。(3)自ら進んで学ぼうとする姿勢を有すること。が必要であると考える。

本校土木科では、平成13年度から2年間にわたり、「情報活用の実践力」の育成を目的にした実践と評価、および情報教育に有効なシステムやソフトウェアの開発とその実践と評価を行ったので、今回、その研究成果について報告する。

実践した授業は工業基礎、情報技術基礎、課題研究である。ただし、工業基礎におけるパソコン実習は、ワープロ、表計算、CADの機器操作技術学習であるので、実践事例報告は、情報技術基礎、課題研究の内容で行う。

本報告では、まず、一般にあまりなじみのない土木科の教科について簡単に紹介し、建設業界における情報化の概要、及び、建設業界と土木教育、情報教育のつながりについて述べる。次に、本校で行った情報教育の全体像とその実践事例について述べ、評価する。

本研究が、情報教育の一助となれば幸いである。

平成15年度の1年生からは新教育課程となったが、本研究は旧課程のものである。従って、ここでは旧課程の、土木科の専門各科目と目標について述べる。

(1)

工業基礎

工業の各分野にわたる基礎的技術を総合的な実験・実習によって体験させ、各分野における技術への興味関心を高め、工業に関する広い視野を養うとともに、問題解決能力を伸ばし工業の発展を図る意欲的な態度を育てる。

(2)実習

各学科の専門分野に関する基礎的な技術を実際の作業を通して総合的に修得させ、技術革新に主体的に対応できる能力と態度を育てる。

(3)製図

製図に関する日本工業規格及び各学科の専門分野の製図について基礎的な知識と技術を習得させ、製作図、設計図などを正しく読み、図面を構想し作成する能力を育てる。

(4)工業数理

工業の各分野における具体的な事象を数理的、実際的に処理する基礎的な能力と態度を育てる。

(5)情報技術基礎

社会における情報化の進展及びコンピュータの役割を理解させるとともに、コンピュータに関する基礎的技術を習得させ、実際に活用する能力と態度を育てる。

(6)課題研究

工業に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を

図るとともに、問題解決能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。

(7)測量

各種測量に関する知識と技術を習得させ、実際に活用する能力と態度を育てる。

(8)土木施工

土木施工と管理に関する知識と技術を習得させ、実際に活用する能力と態度を育てる。

(9)土木設計

土木構造物の設計に関する知識と技術を習得させ、実際に活用する能力と態度を育てる。

(10)水理

水理に関する知識と技術を習得させ、構造物の計画、設計及び施工に活用する能力と態度を育てる。

(11)土質力学

土に関する知識と技術を習得させ、基礎と土構造物の設計及び施工に活用する能力と態度を育てる。

(12)土木計画

土木計画に関する知識と技術を習得させ、土木施設の計画、設計及び施工に必要な基礎的能力と態度を育てる。

CALSは、現在はCommerce at light speedの略で「光速の商取引」と訳すことができる。また、ECはelectronic commerce の略で「電子商取引」と訳すことができる。

3.1 CALSの始まり

1980年代前半のアメリカ国防総省において、戦車の場合、技術マニュアル4万ページに加え図面8000枚が必要であった。従って、一つの修理であってもその中から必要書類を探し出すため、多大な労力と時間を要した上、保管場所の確保が各基地において必要であった。

そこで、すべての情報を電子化し、「ペーパーレス化」を図ったのが始まりとされる。

3.2 公共事業分野でのCALS/EC

国土交通省の推進する公共事業分野でのCALS/ECの意義は、「情報通信技術セスをまたぐ情報の共有・有効活用を図ることによって、公共事業の(IT)を活用して業務プロ生産性向上やコスト削減を実現する」ことである。

公共事業においては、調査、計画、測量、設計、積算、契約、施工、維持管理といった一連の事業の流れにおいて、発注機関内部はもとより受発注を通じた多くの関係者との間で、図面情報を含む大量のデータがやりとりされる。これらは長期間にわたって保存・利用を求められる場合が多く、また随時更新のニーズが大きい。そのために文書・CAD図面・写真などのデータの標準化が必要となり、また、E-mailなどインターネットの利用技術やCD-ROM、MOなど記憶媒体の利用技術が必要となる。

GISはGeographical Information Systems の略で、地理情報システムとよばれる。

コンピュータの発達にともない、1980年代後半以降、地理学を中心に学際的な学問分野を形成してきている。

コンピュータで地図を描くというシステムの構築は、1966年にカナダで土地利用図をコンピュータ上の地図にしたのが始まりとされる。1970年代になると、高額ではあるが、道路、ガス、水道管などの施設管理、土地登記などの、実務的で費用対効果が明確な分野に用いられはじめ、特に1995年の阪神淡路大震災時に用いられた被害実態の把握や復興・防災における

GISの有効性が社会的に認められて、本格的にGISが普及した。

これらGISで使用されるデジタルマップであるが、その構造は、レイヤーと呼ばれる透明フィルムのようなものの複数の層から構成されており、各レイヤーには、個別の地図情報が描かれている。(Fig.1)

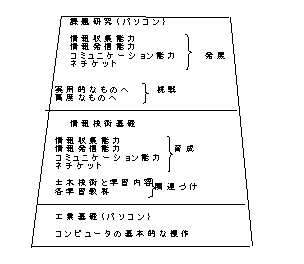

本校土木科における情報教育の位置づけは次のようになる。 (ア) 建設業界の情報化に関する技術の習得とその向上のための教育 (イ) 情報収集能力、情報発信能力、コミュニケーション能力の育成とその向上のための教育 また情報技術に対して次のような役割を与える。 (ウ) 一般社会の土木技術と高等学校土木科の学習内容をより密接に関連づける役割を担う。 (エ) 土木科の各学習教科間の関係をより密接に関連づける役割を担う。イメージ図をFig.2に、情報教育の段階付けをFig.3に示す。

Fig.2 Fig.3

以上の情報教育の位置づけに基づき、Table 1.1〜1.3に示すような、情報教育カリキュラムを作成した。

Table 1.1

Table 1.2 「工業基礎」(3単位) 年間計画

Table 1.3 「情報技術基礎」(2単位) 年間計画

「課題研究」(2単位)のコンピュータ班年間計画については、Table1.1課題研究(パソコン)第3学年の欄において、各項目について1年間かけて研究を行うものとした。

6.1 情報技術基礎における自学自習のための土木施工資料集の作成

(インターネットを利用した情報収集・整理・発信)

6.1.1作成の意図

本校土木科においては、3年生全員が土木施工技術者試験に取り組んでおり、2年生においてもこれに関連する教科の「土木施工」に対して、取り組む意識が比較的高い。 しかし、2単位の「土木施工」の授業だけでは教科書すべての範囲を教えることはできず、しかも内容が希薄になるような状況があった。このことから、各生徒に「土木施工」の各担当項目を割り当て、文献またはインターネットを利用してこれに関する情報収集・整理を行わせ、さらにこれらを担当教師と代表の生徒で集約して資料集とすることにした。これにより、必要なところを取り出して教材として使用できる他、各生徒の情報収集・整理の結果を発表することで、「土木施工」学習の補助ができると考えた。また、情報教育の観点からは、情報収集・整理・発信の一貫した流れを体験させることができると考えた。また、ここで作成した土木施工資料集は、3年次課題研究パソコン班で取り組む土木施工技術者試験CAIの解説部分となり得るものである。 ここでは、土木施工資料集の作成経過とその結果について述べる。

6.1.2 「土木施工」の項目

「土木施工」の項目は以下の通りである。6.1.3 作業手順と各作業の詳細

作業手順は次に示すとおりである。(a) wordデータの作成((2)の詳細)

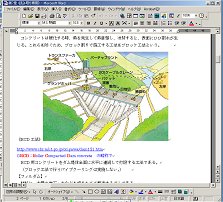

wordデータの作成については、第1段階では「日頃先生方が授業で黒板に書いているような感じにまとめよう。」という指示にとどめ、教科書の内容を元に、まずレポートに作成させた。そして、この内容をwordデータに作成させた。第2段階では、各章ごとの担当メンバーで相談しながら互いのデータを修正させ、第3段階では教師側から修正点を指摘するようにした。(b) インターネットを利用した情報収集((3)から(5)の詳細)

各生徒が自分の担当項目についてインターネット検索で情報 収集をさせ、wordデータに付加させた。検索情報はすべて参考 「ダム工法」文献であることを示唆した。このとき、取り込んだ図表についてはURLをすべて記述させた。次に教師側から、著作権について説明し、そのままでは利用できないことを示唆した。また、インターネットで著作権に関するホームページを閲覧・確認させた。次に、生徒にフリーメールアドレスを持たせ、取得したデータの使用許可をメールで連絡させた。送付する文面はすべて教師が添削指導し、先方に失礼のないようにした。(c) 土木施工資料集としてのまとめ((6)の詳細)

各生徒のデータを各項目ごとに一つのwordデータにまとめ、MOにおいて各章ごとのホルダーに保存した。このデータは「土木施工」担当教師が授業資料として一部使用した。また、課題研究パソコン班土木施工技術者試験CAIソフト作成係で参考文献とした。(d) PowerPointデータの作成と発表((7)の詳細)

各生徒が作成したwordデータを元に、PowerPointデータを作成させた。文章をだらだら長く書いてしまう生徒が多いので、コンパクトにまとめるように注意した。発表の仕方については教師側から一例を示したが、特に、重要事項は必ず話すように示唆した。発表時間は1人5分程度とし、全員が行った。また3分程度の時間をとって質疑応答を行った。

Fig.4 土木施工資料集の一部 Fig.5 発表状況

6.1.4 作成データの生徒自身による検証と感想

・ 最初に教科書の内容からwordデータを作ったときは、何をどう書いて良いか分からなかったが、友達や先生に教えてもらって何とかできるようになった。でも自分なりに良くできたと思う。6.1.5 授業形態に関する生徒の感想

・ 普通の授業のやり方とは違うので、最初は何をすればよいか分からなかったが、早く進んでいる人のを見てやり方が分かったら、面白くなった。6.1.6 まとめ

6.2 課題研究における土木施工技術者試験CAIソフトの作成

6.2.1 作成の意図

6.2.1 作成の意図

6.2.2 CAIの基本的な構造

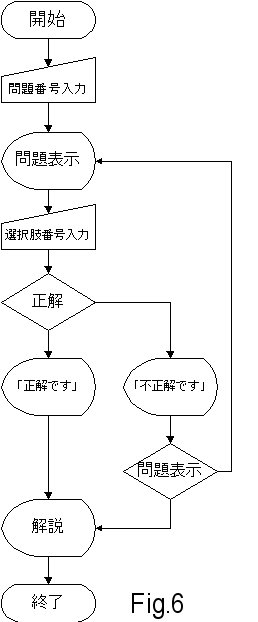

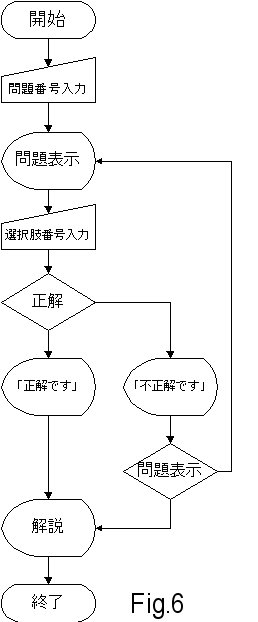

CAIの基本的な流れは、Fig.6 に示すとおりである。生徒が作成するので、あまり複雑な物は作成できない。 画面表示はインターネットホームページと同様の形式とした。問題と解答は別々なページで作成し、正解か不正解かの表示はアラートウィンドウを開くことにした。6.2.3 開発方法

Frontpage Express を使って、問題、解説部分を作成する。次に同じデータをメモ帳で開いて、問題や解説の次の飛び先や、正解もしくは不正解の表示をするアラートウィンドウの表示を、JAVA Script で記述した。6.2.4 土木施工技術者試験CAI

問題の一部を示す。 土木施工技術者試験(一部)6.2.5 作成データの生徒自身による検証と感想

・ このCAIソフトはゲーム感覚で操作できる。6.2.6 まとめ

2年次情報技術基礎で生徒自身が作成した土木施工資料集のデータを参考にできたことで、自分達のデータが役に立ったことを認識していた。作成した情報はきちんと残し、必要に応じて再利用できるようにしておかなければならないという意識は2年生よりも強く持っており、選択教科のためわずかな人数ではあったが、このような体験ができたことは意義があると考えられる。 CAIソフトの作成を通して、自分自身が学習して成果を出し、さらに日々の学習の重要性を認識していた。また将来役立てようとしている意志がある。これらの事は技術者として大切な素養であると考えられる。6.3.1 作成の意図

GISの一例として、学校内の施設図を作成することにした。学校内の上下水道、電気配線などの位置は、事務室に問い合わせると分かることがほとんどであり、比較的容易に情報を入手することができる。また、2年生土木実習において校内地図を作製するので、元になる地図情報は土木科自身が持っている。従って、GISの学習を、地図をコンピュータデータ化する最初の段階から行うことができると考えた。6.3.2 地図をコンピュータデータ化する方法と作成結果

元地図は昨年度の2年生の実習で作成した1/300校内平面図である(Fig.8.1,2)。この地図をコンピュータのデータ化するのに2種類の方法を考え、取り組んだ。

(1) 画像処理ソフトを使ったGIS

(a) 作成過程

トレース図作成状況をFig.8.3に示す。校内平面図を網羅する16枚のA4トレース図を作成後に、1枚ずつA4フラットベッドスキャナーでjpeg形式の画像に保存した。 次に、画像処理ソフト上で画像を繋ぎ合わせる作業をし、別レイヤーに下水道配管図を作成した。しかし、今回使用した画像処理ソフトでは、レイヤー機能はあるものの、データを保存した段階ですべてのレイヤーデータが重なり、再編集時にレイヤーを回復できない事が分かった。このため、この方式で作成したデータは、図形の複雑さを考慮し、下水配管図を校内平面図に重ねただけにした。 ただし、この地図をホームページの形式にして、地図上の施設名をクリックすると、この付近の画像を表示できるように開発した。(b) 作成したGISデータの生徒自信による検証と感想

・ トレース図の作成では、細かいところがたくさんあって、大変だった。

(c) 画像

ホームページ形式にまとめた画像を次に示す。(d)まとめ

施設図と写真を組み合わせる方法もGISのひとつであり、同様の手法が比較的大きな工事現場での現場管理や自治体における土木構造物の管理に使用されている。また、これに電子メールの添付ファイルによりデータをやりとりするような方法が加わると、建設CALS/ECに応用できるものになる。 今回作成したGISはレイヤーの種類が少ないので、学校施設を詳細にまたビジュアルに把握できるデータということには至ってないが、画像の取得方法や、HTML言語を使っての表示など、生徒が基本的な技術を使ってGISを構築したことで、その構造のひとつを学ぶことができた。従って、担当した生徒たちのGISに対する技術も大きく向上したと考える。(2)CADによるGIS

(a) 作成過程

今回使用したCADは、シェアウェアまたアカデミックフリーソフトである「M7」である。安価で、紙の上に描く感覚で操作できるので、初心者でも使いやすいものになっている。まず、張り合わせたトレース図からスケールを使って寸法を読み取らせた(Fig.11)。その数値を元にCAD上で地図を描画した。(Fig.12.1) CADではTable 2 に示すようなレイヤーを用意した。次に、上水道配管図、下水道配管図を事務室からお借りしCAD上でトレースした。消火栓と電気配線について 寸法の読み取りは簡単な測量を行い、その結果からデータ化した。(b)発展した実験

このようにして作成したデータを一度DXF形式で保存した。そして、今度は本格的なCADであるAutocad LT 2002上で呼び出す実験を行った。これは成功したので、CAD同士でデータの互換性を持たせてあることが確認できた。| レイヤー名 | 内 容 |

|---|---|

| 補助線 | CAD校内平面図作成用補助線 |

| 実 線 | 建物外形線・その他地物外形線 |

| 寸法線 | 枠線、氏名、文字 |

| 電気配線3相 | 3相3線式の電線 |

| 電気配線単相 | 単相3線式の電線 |

| 上水直圧 | 市上水道の水道管の圧力を直接使用する管 |

| 上水高架 | 校舎屋上タンクから流下させる上水管 |

| 下 水 | 下水管 |

(c) 作成したGISデータ

作成したGISデータ画像の一部を次に示す。 (Fig.12.1〜7) Fig.12.1 下書きの補助線(d) 作成したGISデータの生徒自信による検証と感想

・ 上水道、下水道のレイヤーを表示してみると、配管は中央廊下を南北に平行して敷設されている。だからここを工事をするときは、配管を傷つけないように注意しなければならないことが分かる。(e) まとめ

今回作成した校内GISについては、レイヤー機能を上手く使用して、校内施設を表示することができた。情報の種類は電気2種類、消火栓用配管、上下水道であり、ライフラインに関わるところである。教材として、本校の施設を現実的、専門的に考える良い材料になった。生徒達は作成した図面を見て、下水道配管の不自然さや、また中央廊下の工事する場合の注意点を指摘している。実際に工事を行うとなると、必ずこれと同じ注意事項が指摘されるため、施設管理面ですぐ利用できるデータを作成できたといえる。 生徒の感想は、工学的な見地からのものが多く、地図からの情報をよくとらえている。生徒自身は何の疑いもなくGISデータを作成したので、このような地図がない場合との比較を考察する場面がなかったが、GISの有効性について十分理解できたものと考えている。既存の地図画像をコンピュータデータ化する方法では、A1サイズクラスのデジタイザやタブレットの必要性を感じた。このような機器が有れば、地図データなどの入力時間を短縮し、課題研究の限られた時間をより有効活用できたのではないかと考える。非常に高価な物で、簡単に購入することはできないのが残念である。 生徒自身は、校内平面図とのにらめっこのような地道な作業に少し辟易していたようであるが、地図さえできてしまえば、そして、表示するデータさえ有ればGISの構築はできると、自身を深めたようである。同時に、地図という基本データが大切であることを感じ取ったようである。 ところで、地図情報をコンピュータのデータ化する方法には、建設CALS/ECの関係もあって、様々な機器が開発されている。その一つにトータルステーションがある。これは測量したデータを、コンピュータに転送して処理し、CADデータに変換するものである。特に、校内平面図のように直接に地図を作製するような場合、トータルステーションと連結して電子平板が利用されるようになっている。近く本校にも導入されるので、これを使って地図を作製しGISを構築するような方法を今後検証していきたい。6.4.1 作成の意図

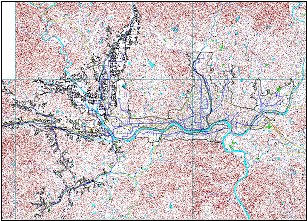

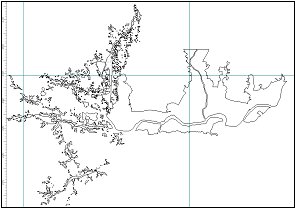

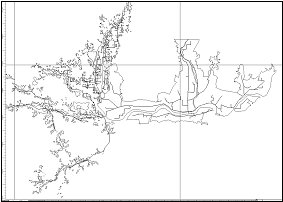

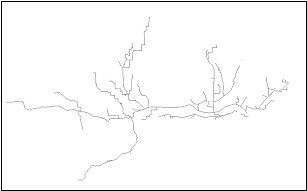

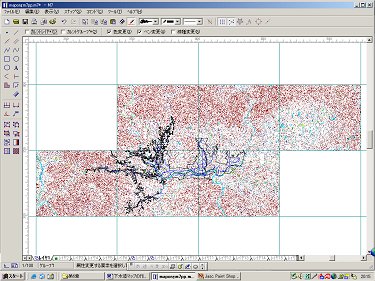

校内GISは局所的なものであるので、大きな範囲のGISを作成することを考えた。そこで土木計画に関わるわるような情報として、津山市とその周辺地域の土木構造物GISを作成することにした。そして、その手始めとして下水道マップを作成した。ところで昨今、市町村合併の論議があちこちなされているが、合併の場合、下水道のような施設はすぐに公共性を発揮されなければならず、今回作成したデータは将来の下水道計画に役立つものになり得る。 現在、津山市とその周辺地域では下水道管敷設工事が広範囲に行われており、生徒の関心も比較的高い。加えて、関係自治体から頂いた下水道計画図を使用することで、生徒自身が一技術者として誇りを持って作成できるものになると考えた。今回は、校内GISで使用した同じCAD上に、1/25000数値地図を元に、下水道計画域図と下水道本管図を作成した。6.4.2 元地図の作製

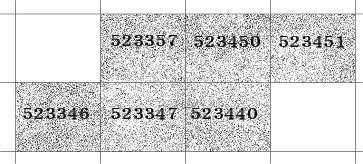

画像処理ソフト上で1/25000数値地図の地図画像部分を切り取り、カラー減色処理を施した後、png形式で保存した。これを津山市と、その周辺地域である、久米町、鏡野町、中央町を包含するような図葉分だけ用意した。なお、1/25000数値地図の図葉上端下端の緯度差は5’である。 次にCAD上で、縮尺1/100の状態で、基準水平線と基準鉛直線を描いた。基準水平線を元に間隔5000で平行線を描き、次に縦横比を保持する設定で、地図画像pngデータを、「画像挿入」でCAD上に配置していった。 配置した図葉の位置関係は下図の通りである。図中の数字は図葉番号である。

6.4.3 下水道計画図および下水道本管図の作成

下水道計画図、は津山市、鏡野町、久米町、中央町の各役所からいただいた。担当生徒は、この地図を見ながら、下水道計画域、下水道本管をそれぞれ別のレイヤーに描いた。 また、別々に作ったデータを互いにコピーして作成した。

6.4.4 作成したGISデータの生徒自信による検証と感想

・ 下水道を使用する地域は、津山盆地の平野部分になっているところがほとんどである。6.4.5 下水道マップまとめ

広域のGISを構築する場合、元の地図を何で作るかということが問題になる。今回は1/25000数値地図 を使用したが、各図葉は画像データであるため、最終的なGISのデータはその地図画像の枚数に比例して大きくなった。現段階のデータは30MB程度である。