| Ⅲ.「心・ネットワーキング」の実践 1.学習のねらいと流れ (1)学習のねらい ア 問題解決能力 ボランティア活動や人とのつながりに対して問題意識をもち(問題把握),必要な情報を集め考察(収集)したり,活動を企画(表現)したり,他と話し合ったり(交流)する活動を通して,主体的に追究・解決していく力や姿勢を育てる。 イ 豊かな人間性 自分の考え(個性)をもち,周囲の人と協調(調和性)してボランティアを計画・実行(創造性)する活動を通して,自分と他者とのつながりを深める(ネットワーキング=個性+調和性+創造性)とともに,自己有能感を養う。 (2)学習の流れ |

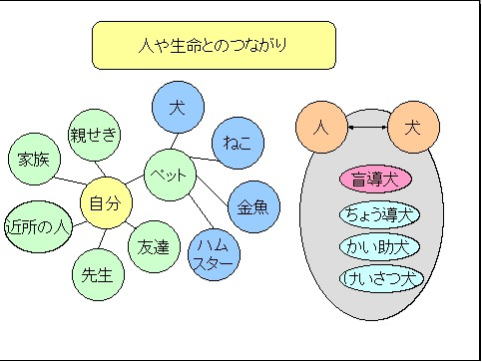

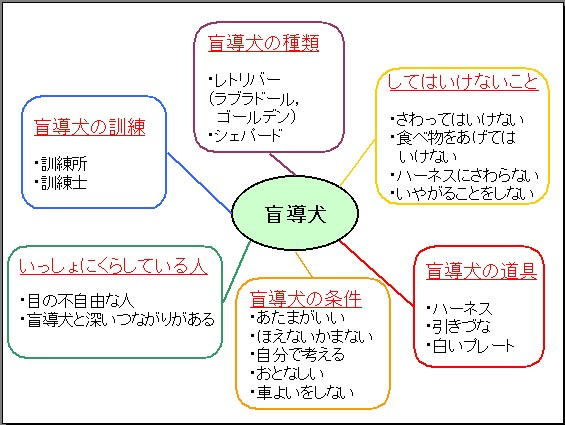

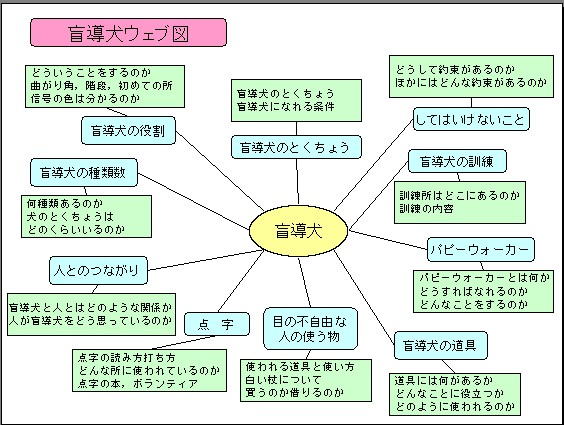

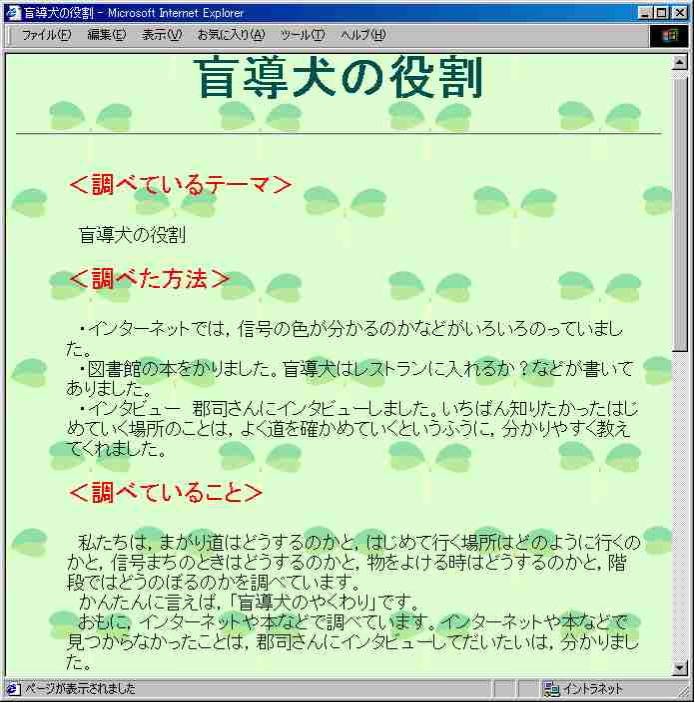

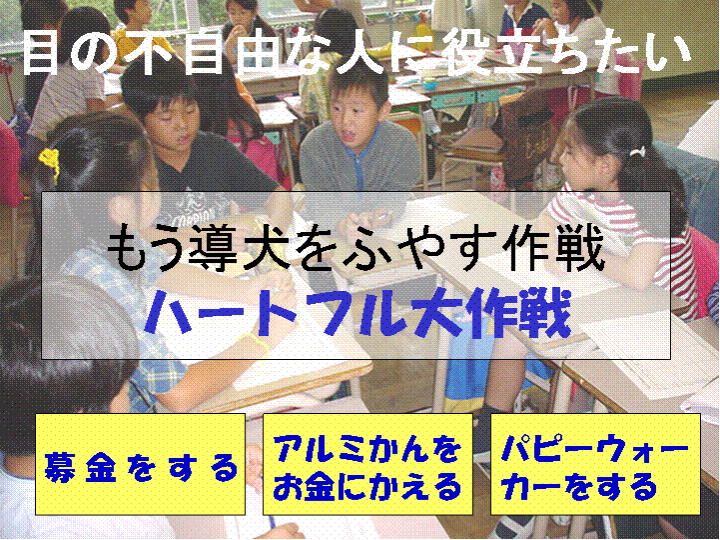

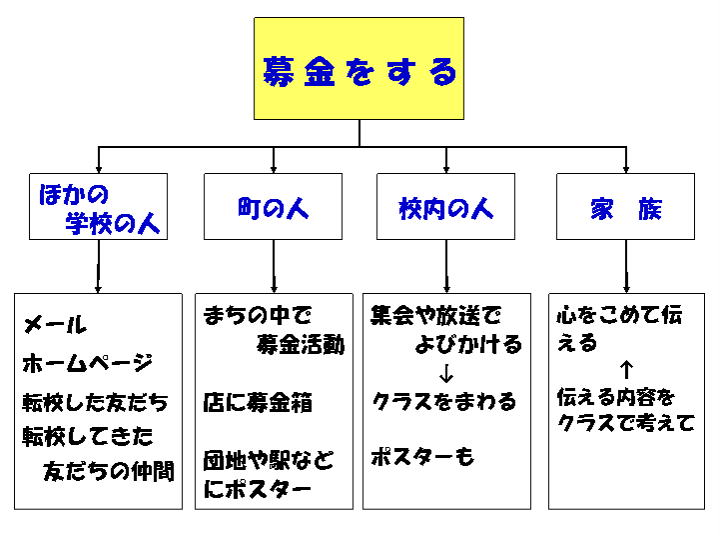

| 2.実践経過 (1)各校プロジェクト(第三砂町小学校5年の場合) ア 学習の導入 本実践においては,それまでの学習成果を生かしながら,導入として自分と周囲の人々や動植物とのつながりについて考えることから始まった。その学習では,児童はさまざまな人々や動植物と深くつながっていることに気がついた。とりわけ「人と犬とのつながり」を考える活動の中で,人に役立つ犬の存在に気づいたことが,今回の学習に発展していった。[図2]の「人や生命のつながり」が,そのときの学習をまとめたものである。  [図2]人や生命とのつながり(三砂小) 今回の学習は,その気づきを想起させながら盲導犬と一緒に生活している人(A氏)に直接出会うことから始まった。 A氏からは,目が悪くなったいきさつや,最初の盲導犬との出会いから別れまでについての話があり,児童はその話に真剣に聞き入っていた。[写真1]  [写真1]盲導犬との出会い(三砂小5年) イ 課題作り A氏や盲導犬と感動的な出会いをした後に,今回の学習の課題作りを行った。まず,「盲導犬」をキーワードにして,連想ゲームを行い,それをもとに個々に自分の考えをWeb図[図3]にまとめた。連想ゲームからのウェッビングについては先行経験があり,児童はスムーズに考えを整理し,まとめることができた。 次に,個人のWeb図をもとにクラス全体で話し合い,盲導犬について調べたいことをKJ法を用いて,分類・整理[図4]し,盲導犬の役割や訓練の方法などグループ別に追究する課題を設定した。児童が設定した学習課題は,以下の通りである。 1.盲導犬の種類 2.盲導犬の役割 3.盲導犬のとくちょう 4.盲導犬にしてはいけないこと 5.盲導犬の訓練 6.パピーウォーカー 7.盲導犬の道具 8.目の不自由な人が使う物 9.点字 10.人とのつながり 課題設定後に,グループ編成を行った。次に,学習計画を立案させた。その学習計画について,クラス内で練り合いの時間をもち,相互の学習計画を共有化することによって,自己のグループの学習計画を確かなものにしていった。  [図3]個人作成のWeb図(三砂小5年)  [図4]クラスで集約したWeb図(三砂小5年) ウ 課題追究 設定した課題にもとづき,課題別グループで書籍,Webページ検索,インタビュー,アンケートなど,様々な方法で主体的に情報収集・選択を行っていった。 図書館での調べ学習では,クラス全員で近くの図書館に出向き,図書館の利用の仕方と共に確実に調べる時間を確保した。ややもすると,放課後に子ども同士だけで図書館で調べてくることが指示することが多いが,教師と共に図書館で調べる時間を確保することは,指導上重要なことであると考える。 インターネットを利用した調べ学習では,準備として教師によって,リンク集を作成しておいた。児童は,リンク集を頼りにしながら,さらに,検索ページを活用しながら情報の収集を行っていった。 点字を調べたグループは,ディジタルカメラを持って町中に取材に出かけ,点字が使われている施設や物を細かに調査することができた。[写真2]  [写真2]点字取材の写真 また,別のグループは,調べ学習していく中で,お話を伺ったA氏に直接,インタビューすることを計画した。そして,その方の事務所まで出かけ,盲 導犬についてインタビューをし,更に詳しい情報を収集することができた。 ややもすると,調べ学習が浅い段階で,インタビューに出向いてしまうことが多いが,今回は,図書やインターネットで十分に調べたことをもとにして,さらに疑問に感じたことをインタビューすることができた。 エ クラス内発表会および,Web発信 調べたことや考えたことをWebページに整理しクラス内で報告会を開いて,各グループで互いに調べた内容を共有した後,学校のホームページ上に発信した。こうした活動を通して,児童は,盲導犬に関して,多角的な情報を得ることができた。  [図5]学習成果のWebページ(三砂小5年) また,調べ学習や発表会を通して,児童は,「盲導犬が足りない」「盲導犬を増やしたい」という新たなる問題意識をもつようになった。 (2)共同プロジェクト1次(南葛西二小4年の場合) ア 仲間探し 児童たちは,クラス内学習発表会を経て,「目の不自由な人に必要な盲導犬の数が足りない」という事実(共通情報)と,各校プロジェクト段階から高まってきた「目の不自由な人に役立ちたい」という意識から,「盲導犬を増やす活動」に取り組むことになった。 盲導犬を増やす企画を進めていく中で,児童は自分たちのクラスだけでは限界があることに気がついた。そこで,校内の人や家族など周囲の人に協力を呼びかけていくことになった。話し合いを進めていくうちに,それでも集まる金額には限界があるとの発言があり,「それではほかの学校にも協力を呼びかけよう」というアイディアに至った。 児童は,当初,どこの学校に呼びかけるのかという問題に突き当たった。そこで担任が「君たちはどうして盲導犬を増やそうと思ったの?」と支援すると,「Aさんと盲導犬に出会ったから。」「そうだ。前に盲導犬のことを調べていたら,Aさんのホームページの掲示板に書いている学校があったよ!」「その学校なら協力してくれるかも!」というように話し合いが進んでいった。そして,A氏のWebページにある掲示板に書き込みをしていた三砂小5年生にメールで協力を依頼することになり,この問題を解決することができた。

イ ネットワーキングの始点(南葛西二小と三砂小の共同学習) 本実践では,共同学習を効果的に進めていくためにネットワークメディア(テレビ会議システム)を使って学習を行った。 初めて出会う児童同士がいきなり企画の話し合いをするのは困難と考え,自己紹介やクラス紹介から始めた。児童たちは,リアルタイムに伝わってくる相手校の児童の映像や音声を通して,初めて出会う相手にもすぐに親近感を感じることができ,相手の名前を覚える児童も多く見られた。また,この紹介活動を通して,テレビ会議システムにも慣れることができた。 次の共同学習では,「自分たちのこれまでの活動を伝え,協力をしてもらうという目的意識」と,「紹介活動で親近感を憶えた三砂小5年生という相手意識」を明確にもち,考えた企画をプレゼンテーションをする活動と,企画の良い点や問題点の解決方法を話し合う活動を行った。 プレゼンテーションでは,自分たちの考えた企画を構成図などにして相手にわかりやすく伝えるようにしたり,相手の心に問いかけることを意識したりするなど,これまでの学習してきたことを発揮していった。[図5]    [図5]目的と相手を意識したプレゼンテーション画面(南葛西二小4年の場合) 三砂小の児童から「わかりやすいプレゼンテーションだった。」「すばらしい企画内容だと思う。」など,共感的な言葉が寄せられ,その後の活動の意欲が高まった。 プレゼンテーションの後,企画についての問題点を話し合った。 三砂小の児童より,「もしもお金が集まらなかったらどうするんですか?」という質問が寄せられた。南葛西二小のある児童は「例えお金が集まらなくてもいいんです。私たちは心を集めたいんです。」と,答えた。[写真3] これは,共同学習に先立ち,学級内で自分たちの企画に対する問題点を明らかにし,その解決方法について考えてきたことの成果である。 このように問題意識をもち,自ら解決方法まで考えることにより,問題解決能力が高まるとともに,相手に応じた受け答えをする力も向上した。また,こういった問題解決活動をすることにより豊かな人間性も培われた。  [写真3]「私たちは心を集めたいんです。」 (3)共同プロジェクト2次(数矢小6年の場合) ア ネットワーキングの広がり(数矢小と南葛西二小の共同学習) 数矢小でも,三砂小や南葛西二小と同時期に,「目の不自由な人に必要な盲導犬」についての学習を進めていった。 児童は,盲導犬に関することをWebページで検索した際に,他の学校の下級生が同じような目的や問題意識で共同プロジェクトを進めていることや協力を呼びかけていることを知った。児童は,自分たちと同じような問題意識をもち,盲導犬を増やす活動を進める2校の共同プロジェクトに強く関心をもった。そして,呼びかけに応じるかどうかについて話し合った。話し合いの中で,「自分たちだけで活動するより力を合わせたほうが大きな力になる」,「上級生として協力できることがある」などの意見が出され,共同プロジェクトに参加する方向で話がまとまった。 2校に対しては,一緒に活動していきたいという旨のメールを送り,テレビ会議で互いの企画について話し合うことになった。 数矢小では,共同学習に先立ち,ポスター作り・チラシ作り・廃品回収・募金活動などのグループに分かれて,企画を具体化し,Webページにまとめて南葛西二小へ発信した。 イ 共感的交流 共同学習では,数矢小,南葛西二小がそれぞれ企画のプレゼンテーションを行った後,各校で互いの企画について話し合った。[写真4] プレゼンテーションの際,数矢小の児童は,「目的」「方法」「準備」「結果の予想」の項目に分けて,短い言葉で表したプレゼン画面を提示したり,各グループの企画を1分程度でポイントを絞って説明したりして,4年生である相手にわかりやすく伝える工夫を行った。 また,児童は,金額以上に心を集めたいと願い,幅広く呼びかけようとしている南葛西二小の企画に強く触発され,自分たちの企画を実現させようと,さらに意欲的に取り組むようになった。  [写真4]テレビ会議システムを使った共同学習風景

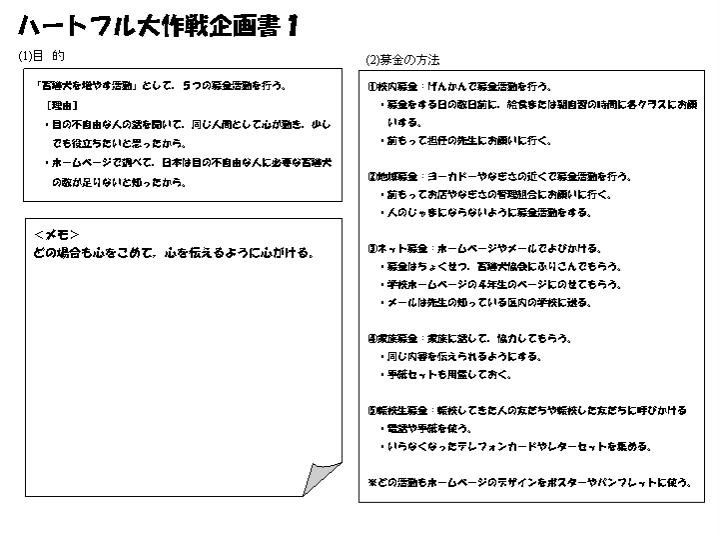

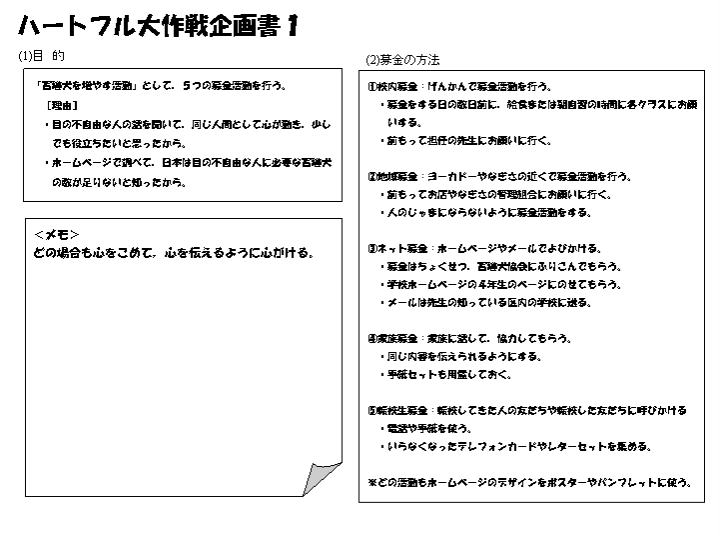

ウ 共感的結論(数矢小と三砂小の共同学習) 南葛西二小との共同学習の後,次に行われる三砂小との共同学習に向けて,役割分担を明確にしたり,相手の心に問いかけるようなポスターやチラシを工夫したりと,さらに企画を改善していった。 共同学習では,「目の不自由な人に必要な盲導犬を増やしたい」という共通の問題意識のもとに取り組んだ結果,両校の企画内容には共通点が多く見られた。このことにより互いに自分たちの企画に自信をもつとともに,相手の問題点については,共通の問題点として話し合うことができた。そして最終的には,「目の不自由な人に必要な盲導犬を増やそう」という共通の意識のもと,各校の活動を進めていくことを確認することができた。 (4)共同プロジェクト3次(プロジェクト実行・ネットワーク拡大) 三学期前半にこれまでの取り組みにもとづき,Webページやメールで呼びかけたり,校内募金活動を行うなど,各校がそれぞれで企画を最終決定し,活動を実施していった。[写真5] 共同プロジェクトの実施に際しては,以下のような活動を行った。 ・ポスターやパンフレットの作成 ・Webページの作成 ・地域の学校へ発信するメールの作成 ・募金活動の方法や日程の決定 ・活動する学校外施設などに協力の依頼  [写真5]共同学習を受けて各校で企画具体化   最終企画書(南葛西二小4年の場合)

|