第2章 プレゼンテーション能力を育む授業の実践力

単元1 プレゼンテーション作成

「我が家の自慢料理」と題するプレゼンテーション作品を課題作成する。同じ課題作成を協力校に依頼する。

| Step1 | 各家庭の「我が家の自慢料理」を取材する |

| Step2 | 料理の由来/作り方/ちょっとしたコツ等をまとめレシピを作成する |

| Step3 | 材料を用意し実際に調理する |

| Step4 | 材料や調理のプロセスを写真で記録する |

| Step5 | 「我が家の自慢料理」の紹介をスライドショーの形式でまとめる |

単元2 発表・相互評価

「我が家の自慢料理」をスライド発表し、相互評価を行う。また、学校間交流のためのWebページで作品を閲覧できるように準備する

単元3 英語版「我が家の自慢料理」の作成

英語科の教員とのチームティーチングによって「我が家の自慢料理」の英語版を作成する。作成のためのデータベース「みんなで作る英単語帳」への登録を通し、データベースの概念と情報の共有について学ぶ。

単元4 「我が家の自慢料理」コンテスト

「我が家の自慢料理」コンテストを学校間交流プロジェクトとして位置づけて、2000年度は早稲田大学高等学院/本庄高等学院/慶應湘南藤沢/立命館慶祥高等学校が参加、2001年度は早稲田大学高等学院/本庄高等学院/慶應湘南藤沢/聖心女子学院中等科/桜蔭中学校・高等学校/立命館慶祥高等学校が参加しての協働企画で実施。Webページとして「我が家の自慢料理」をまとめ、コンテスト形式で生徒が評価を加えた。

単元5 最終審査

投票で選出された各校の作品の中から実際の調理に無理のないように家庭科教員が判断して、最終審査にノミネートされる作品を決定し、プレゼンテーションと調理で成果を競い合う。

プレゼンテーションを作成する単元では、各家庭の「我が家の自慢料理」を取材することからはじめ、母親や祖母、あるいは父親から「料理の由来」や「作り方」「ちょっとしたコツ」を聞き、手書きのレシピを作成させる。実際に材料を準備し調理するのは、土曜/日曜等を使うことになるが、材料や調理のプロセスを写真で記録するためにデジタルカメラの貸し出しを行う。紙焼き写真もスキャナーで処理できることを伝え、「我が家の自慢料理」を紹介する画像の準備をさせる。

作成時の約束として、スライド枚数は7〜10とし、テキストや画像のレイアウトを工夫し、画面切り替えやテキスト表示の効果を統一感のあるものを目指すことにする。画像処理ソフトの扱いにも触れ、リハーサルをしながら完成へ向けての編集/修正作業の手順を学ばせる。表計算ソフトを用いたグラフ作成で栄養分析を実施したり、材料について調査する際にインターネットの利用を推奨する。

| Step1 | 各家庭の「我が家の自慢料理」を取材 家族から「料理の由来」や「作り方」「ちょっとしたコツ」を取材 |

| Step2 | 取材結果をまとめ、手書きレシピを作成 |

| Step3 | 料理の材料を用意し実際に調理 |

| Step4 | 材料や調理のプロセスを写真で記録 |

| Step5 | 「我が家の自慢料理」の紹介をスライドショーの形式でまとめる 使用するソフトウェアはMS PowerPoint 2000 |

図1 シンプルな画面構成でまとめた作品例

プレゼンテーション作品をWebページとして保存する。若干の調整が求められる部分が出てくるので、作業手順をいつでも参照できるようにWeb上で提供した。

図2 Webページとして保存

日本語で作成した「我が家の自慢料理」プレゼンテーション作品を英語化する作業は、料理のレシピは「材料や調理道具の名称」と「料理に関する動詞」を使った命令形が基本になっているので、中学2年生の英語学習内容で対応できる範囲である。綴りや表現方法の誤りが多少ともなっていても、画像によって、内容は十分に伝わることが生徒にもわかり、英語で積極的に表現しようと努力する姿がみられた。英語版作成のためのデータベース「みんなで作る英単語帳」への登録を通し、データベースの概念と情報の共有について学ぶ機会にもつなげた。操作スキルは日本語版で経験しているので格段に上がっている。Web上に提供した「みんなで作る英単語帳」は、「食材編」と「調理法・その他」を用意した。英語版の作成の終了した生徒が各自の使った単語や表現の中から皆の役に立ちそうなものをデータとして登録して書き込むことによって、単語帳は短時間のうちに基本的な単語や表現が多数登録された。英語科の教員の協力を受け、やさしい表現の工夫と文法上の誤りを訂正したが、英語を楽しく学習している様子を高く評価し、生徒の学習活動を支援していた。最近はWebの英語版の作成訳サービスも提供され、簡単な表現ならば十分に役立つ。なお、間違ったデータの登録や、データの誤りに気づいた場合は、管理者モードでしか削除できないシステムをとっていたので不慣れな段階では、誤入力への対応に若干追われた。

図3 英語版の作成

図4 英単語帳食材編

図5 英単語帳 調理・その他

栄養計算/食品知識 参考サイトを登録するページには、「紹介コメント」を書き込む欄を設け、検索システムも提供した。こうした情報を共有するシステムの提供は「学年旅行」の下調べの際にも活用し、その利便性に触れているので利用に抵抗はなかったようである。情報を共有することの意味を理解するにはさまざまな場面で、情報共有の有用性を体感しなければならない。学年旅行下調べで使う参考サイト登録システムにおいては、登録者の氏名は記入させなかったが、英単語帳では記入させたところ、生徒の匿名性をある程度保ってネットワークを利用したいという気持ちの表われなのだろうか、ニックネームやイニシャルを記入する生徒が多数見られた。

図5 学年旅行下調べで使う参考サイト登録システム

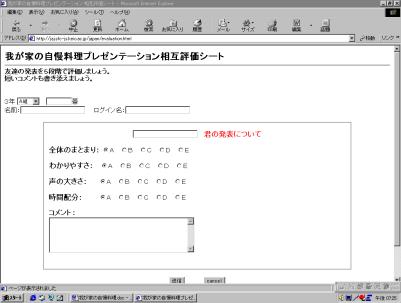

発表セッションでは相互評価シートをWebページに用意し各自の発表へのコメントも含めて記入させた。大画面にスライドを投影しながら「我が家の自慢料理」を説明し、作品の評価を「まとまり」「わかりやすさ」「声の大きさ」「時間配分」に関して5段階で相互評価し、コメントをWebページの画面から入力させた。自分の発表を聞いてもらい評価されることと、友だちの発表を評価するのでは立場が異なる。相互評価することによって、より良いプレゼンテーションに求められる工夫について考え、それを実現しようとする自発的な活動が生まれてくる。いくつもの発表を聞いていくうちに、どのようなプレゼンテーションがわかりやすく、かつ印象に残る発表につながるのかかなり批判的に聞く態度が出てくる。Webページで作品を閲覧できるようにすると、さらにその活動は活性化される。

図6 相互評価シート