|

|

昨年度までの京都市立朱雀第二小学校での研究を グループを代表して発表します。よろしくお願いいたします。 |

|

|

これをご覧下さい。 これは、3年生の作ったプレゼンテーションのスライドの一部です。 |

|

|

これは4年生の作ったwebページです。 インターネット上に発信されています。 これらの作品は特別なものではありません。 学校全体で取り組んだ 「つみあげ」としてできたものです。 そこで、昨年度の6年生の取り組みを紹介します |

|

|

総合的な学習『朱にっこタイム』での6年生のテーマは「お米文化研究所」といいます。 |

|

|

この実践では、学校内での米作りの体験から始めました。 |

|

|

ある子の稲には 藻が生えてきました。別の子の稲には、虫が付いてきました。インターネットで調べたり、専門家に聞いたりして問題解決を図りました。実践したことは このようなページを作り 報告し合いました。

|

|

|

教科学習にも関連づけて学習を進めました。社会科では、米作りの伝来で、外国との文化交流を知り、家庭科では、赤米やインディカ米でおにぎりを作りました。 |

|

|

米との関わりは、自分を出発点に、家族、お米やさん、スーパーマーケット、飲食店へと調査活動の範囲をだんだんと広げていきました。 |

|

|

また、NHK学校放送「おこめ」を視聴したり、ホームページ上の動画を検索したりして情報を集めました。

|

|

|

掲示板を活用して、他地域の学校と考えや思いを交流しました。 |

|

|

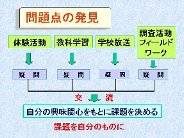

このように、体験活動・教科・フィールドワーク・学校放送から出てきた疑問を交流し、自分の興味関心をもとに課題を決め、追究活動していきました。 |

|

|

追究活動では、ホームページ「おこめ」の掲示板を利用し、考えを交流したり、お米に関する考え方の違いについて、ネットミーティングを使い、シンガポールの日本人学校と直接話し合ったりしていきました。また、協働で調べ合い 交流することも行いました。 |

|

|

外国の方との触れ合う活動も行いました。生活の様子・学校の様子などの話を聞いたり、お米を使った代表的な料理をいっしょに作ったりする活動も行いました。 |

|

|

このように、インターネットをはじめとする 多様なメディアの活用により、学級の友だちから、外国の人にまで心が通じ合う関わりが広がり、追究に深まりが出てきたのです。 |

|

|

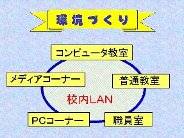

このような実践が可能なのは、学校体制として、環境作りとカリキュラム作りに取り組んできたからです。 体制として まずは、環境作りについてお話いたします。 |

|

|

一昨年度、本校では高速回線を活用するために校内LANを教職員が協力してつくりました |

|

|

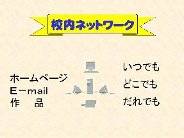

校内ネットワークを活用することで、いつでも・どこでも・だれでもが共有情報にアクセスできるようになりました。 |

|

|

共有フォルダを作り、自由にアクセスできるように専用アイコンを作って活用しています。 |

|

|

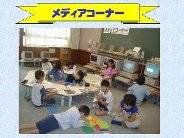

ネットワークコンピュータ、CDソフト、ビデオ、書籍など設置したメディアコーナー |

|

|

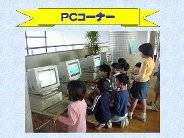

また、低学年用に楽しみながらコンピュータのリテラシーを身につけられるようにPCコーナーの設置 |

|

|

以上の4つの環境をまとめると いつでもどこでも校内LAN みんなで使おう共有フォルダ 多様なメディアの活用をメディアコーナー 低学年から親しもう PCコーナー ということになります。 |

|

|

このような場を活用すればするほど子どもたちにつけなければならない力が見えてきました。といいますのは、共有フォルダには制限がありません。 その気になればデータの改ざんや消すこともできます。「消去できないシステム」を組むのではなく、相手の心の痛みを分かりしてはいけないという情報モラルを身につけることを重視しています。 |

|

|

ですから、『情報モラル』をカリキュラムの中に位置付け、系統立てて育てています。 |

|

|

『朱にっこタイム』では、各領域内容を設定すると共にそのベースに情報教育をおいています。 総合的な学習の中で、情報の時間を特設するのではなく、必然性をもって教育メディアを活用するようにしているのです。 |

|

|

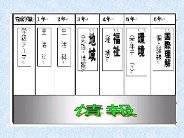

また本校では、6年間を見通して情報活用能力の育成を図っています。 1,2年生では、五感を通した豊かな実体験をつむこと 3,4年生では、どの子も様々な教育メディアに触れる体験をすること 5,6年生では、学習の場に応じて有効な教育メディアを選択すること というように 発達段階にあわせて組んでいることです。 |

|

|

以上の環境作りとカリキュラム作りの2本柱をもとに、本校の実践がおこなわれているのです。詳しくは資料をご覧ください。 最後に本校の積み上げ、情報モラルの紹介を兼ねて一昨年度の6年生の実践を紹介したいと思います。 |

|

|

一昨年度の6年生は、環境問題をテーマに「エコニコ調査隊」という総合的な学習を行いました。 |

|

|

NHK学校放送「たったひとつの地球」を視聴したり、番組のホームページから情報を収集したり、インパクトのある動画から環境問題の全体像を学びました。 |

|

|

そして、環境問題の全体像をもとに課題設定をしました。 |

|

|

課題を追究するために、インターネット上から情報を収集していきました。役に立ったのが校内ネットワークと共有フォルダです。一人一人は、インターネット上で情報源となるアドレスを探します。そのアドレスを共有フォルダに保存します。この、情報の共有化により多くの情報を短時間で得ることができました。また、同時に、情報の真偽、発信者の立場、作成年度などの情報を読みとる力も学んでいきました。 |

|

|

自分たちの意見をもとに、情報交流会を行いました。聞き手である下級生を意識してコンピュータの資料だけでなく、地図や模型、実物なども見せながらプレゼンテーションしました。その後、プレゼンテーションの資料をWebページに作りかえ、学校のホームページに載せ、インターネットによる発信を行いました。 |

|

|

校内で行う、プレゼンテーションと不特定多数の人が見るホームページとの違いを学習して、初めて見た人がわかるようにキーワードを文章に変え、 |

|

|

インターネットのホームページや書籍などから取ったグラフや表などの資料は、自分で作り直し、 |

|

|

イラストや写真などは、絵を描き直し、入力しました。 プレゼンテーションの資料をWebページに作りかえる過程で著作権や肖像権など情報モラルを同時に身につけていきました。 |

|

|

このように、教育メディアを活用することにより、学習の内容に深まり高まりがでると同時に、情報モラルや情報リテラシーを身につけていくことができました。 |

|

|

その後、学芸会で環境問題の創作劇をしたり、NHK放送局で番組を作り校内放送で全校の子どもたちに訴えたりしていきました。 |

|

|

これらの活動後、子どもたちは、自主的にリサイクル活動を行い、「窓際の電気を消そう。」「プリントの裏側も活用しよう。」と資源の節約を行うようになったのです。 |

|

|

以上のように、インターネットや校内ネットワークの活用を通して総合的な学習の充実や広がりを図っています。急速なIT化の中で、今身に付けなければならない力というものを全校体制の中でどの子にも積み上げていくことを大切にしたいです、これで、朱雀第二小学校での実践発表をおわります。 |