1 要約![]()

各地の学校で,インターネットを活用した様々な実践が進められている。しかし,学校Webページの発信や電子メール(以下,メールと略す)の

送受信,テレビ会議等のどれ一つを進めるにも,情報発信や情報共有の立場から校内における教職員の共通理解 が重要となる。マスコミ等で

これらの情報手段を活用した実践が大きく取り上げられても,問題はそうした事例が一教師の実践段階なのか,普段から校内の教育活動に位置

付けられ,他の生徒や教員にも認識が浸透している段階なのかという点である。

またインターネットにより,学校間交流や地域の教育力の活用を進めていく以上,そこには,開かれた学校づくりの視点を加味することになる。そ

して校内のインフラ整備の必要と同時に,情報教育の校内推進体制が整って初めて,地域や全国に広がる効果的な活用に繋がる考え,本主題を

設定した。なお本研究は,平成8年度から4年間にわたる本校の具体的な実践事例により,インターネットの効果的な活用方法を検証したもので,

実践事例は以下のとおりである。

| ○ 学校Webページの発信・更新と共通理解 平成9年〜 ○ Webページ上での校内研究の発信 平成9年〜10年 ○ メールやテレビ会議による生徒会主体の学校間交流 平成9年〜 ○ 各教科や総合的な学習の時間における活用 平成8年〜 ○ 家庭・地域連携のための手段としての活用 平成10年〜 |

これらの実践を通し,インターネットによる開かれた学校づくりの具現化を進め,以下のような知見を得ることができた。

| 1 まず「校内に開かれた学校」でなければならないこと。情報教育の校内での的確 な位置付けによる教職員の共通理解があって実現する。 2 学校Webページの運営は,大変地道な活動である。こうした一つ一つの地道な 取り組みによって,地域や全国とのイニシアチブをとることができた。 3 活動の成果こそが,インターネットに対して否定的な考えをもつ教員の意識を変 える説得力となった。 |

本校では平成11年度から,長崎大学附属中学校とテレビ会議システムを利用した交 流を開始して,大きな成果を得ることができた。しかし,多忙

な学校現場においては,そうした実践を度々,行うことは難しい。むしろメールやWebページの活用が負担も 無理もなく,日常的ともいえる。本実践・

研究はそうした後者の立場からのアプローチでもある。

2 校内推進体制づくり(平成8年度〜)

本校では,平成9年に生徒指導の研究発表会を控えていたことから,平成8年から学習部,

指導部,地域連携部の研究組織が作られた。

平成8年当時は「メディア班」が置かれていたが,実践の記録や発表会当日の機器の係程度に考えられていた。当時,インターネットは,まだ草分け

期であり,パソコン通信の方が中心であった。しかしパソコン通信のフォーラムを

ヒントに,電子メール上で県内外の教員と意見

交換をしたり,生徒指

導の校内研究をWeb上で発信したりすることを考えた。

この提案に対して,教職員間では,「生徒指導の研究に情報教育部は不要」との意見が強かった。このため当初は「部」ではなく,その下部組織の「班

(メディア班)」の ままでの活動であった。しかし後述するこの年の成果によって初め て,情報教育の重要性と校務分掌での位置付けが,職員会議で

取り上げられるようになった。

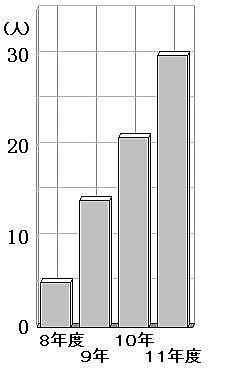

情報教育部の人数も年々増加し,コンピュータやインターネットを活用できる教員が増えるとともに,情報教育に関する考え方も浸透してきたと考える。

図2のように個人でノートパソコンを購入して,職員室LAN加入の教員は,平成11年度で36名中30名に達した。

教員研修としては,学期1回程度の情報教育部による校内研修に過ぎなかった。しかし後述する生徒会主体の学校間交流や総合的な学習の時間に

おける成果から,LANやインターネットのメリット,コンピュータ・プレゼンテーションのよさに気付き,進んで県教育センターや情報処理センターの講座や

市内情報教育部会に参加する教員が目立つようになった。

図1 生徒指導研究組織図 図2 LAN加入者推移

3 4年間にわたる具体的実践![]()

1)学校Webページ発信・更新にむけての共通理解(平成9年度〜)

学校Webページの発信については,特定の教員による作成・発信であっては内容も偏り,教育効果も上がりにくい。そこで,以下の二点を重視した。

・間接的でも全教員が,Webページ作成に

参加すること。

・何らかの形で,生徒もWebページ作成に

参加すること。

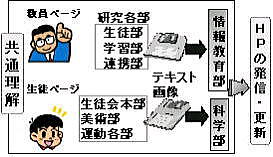

そこで,図3のように校内研究については,各研究部が作成したテキスト原稿を集約し,情報教育部(当時はメディア班)の教員が アップロードした。

またWebページを単に発信しただけでは,情報の海にこぎ出した 小舟の状態であるため,できるだけ多くのサーチエンジンに登録し周知に努めた。

図3

平成9年度のWeb発信と更新の体制

図3

平成9年度のWeb発信と更新の体制

2)校内研究の発信(教員の活用・平成9,10年度)

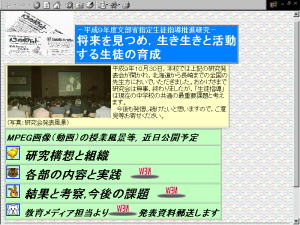

Webページ「教員のコーナー」(図4)では,生徒指導総合推進校としての研究内容を研究発表会の半年前から発信した。このことは,事前の研究資料

の公開と研究会の広報になると考えた。Webページであるので,文字を少なめに,活動の様子を伝える写真や生徒の感想などを各ページにちりばめ,見

やすく読みやすいページとなることを心がけた。分量は,研究冊子の3分の1程度に達した。

そのため,学校Webページの分量で不足するものを情報教育部の山本豊教諭と各研究部の部長を中心にCD-ROM化した。内容は様々な画像や動画

ファイル等230MBで,Webページ上で図5のように概略を紹介し,ネット上でも注文を受けることとした。また岡山県教育センターの情報ライブラリーにも登

録し,ソフトの上からも開かれた学校づくりを具現化することとした。

図4「教員コーナー」のWeb 図5 学校紹介,校内研究紹介のCD−ROM

3)生徒主体の学校間交流(生徒の活用・平成9年度〜)

学校要覧との違いを明確にし,交流をメインにするWebページとするため,校歌や沿革史も生徒自身が自校を紹介する「生徒コーナー」の一つに位置付け

た。この他,パソコン部生徒がデジタルカメラで取材した「部活動紹介」や「修学旅行記」,

生徒会本部生徒の作成による「生徒会行事」(図6),姉妹校の「三重

県亀山中学校との交流ページ」ができた。

そしてメールにより文化祭,校則等の情報交換を柱に,県内外の学校との生徒会主体の交流

を始めた。特に長崎大学附属中学校とは,平成9年度より定期

的な交流を続けている。

図6 「生徒コーナー」のWeb

図6 「生徒コーナー」のWeb

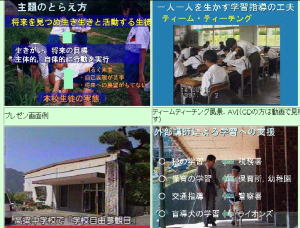

4) 総合的な学習の時間で(教員と生徒の活用・平成8年度〜)

各学年団教員を横軸に,情報教育部教員を縦軸に連携を取り,平成8年度より以下の表2のような3つのプロジェクト学習を総合的な学習の時間として実施

した。

平成8年 国際理解 2年 日本とオーストラリアの学習

平成10年 平和学習 3年 長崎平和学習プロジェクト

平成11年 平和学習 1年 広島平和学習プロジェクト

取り組み

これらの学習では,生徒の主体性を生かし,各グループでのテーマ設定後,情報収集 の一手段として,Webページを活用した。また平成8年度は,シドニ

ー在住の日本人, 10年度は長崎大学附属中学校,11年度は広島平和資料館の方とのメール交流を実施し た。また生徒の手によるコンピュータ上でのプレ

ゼンテーションも年々,技法が手慣れ てきており,分かりやすく堂々とした発表になっている。

5)家庭・地域連携の手段として(平成10年度〜)

平成10年度から,地域に開かれた学校を目指し,電子メールを活用できる保護者に 「家庭・地域モニタ」を依頼し,集めた意見を職員会議の場で検討するな

ど,開かれた 学校づくりをインターネットから始めた。平成10年度はどの月も,保護者から学校の 教育活動に対する意見,質問,感想などを多くいただくように

なった。情報教育部が返 信メールを送ったり,質問・意見については,関係の担当教員が返信するなど,これを機に多くの教員が電子メールの活用を始めた。